Entrevista

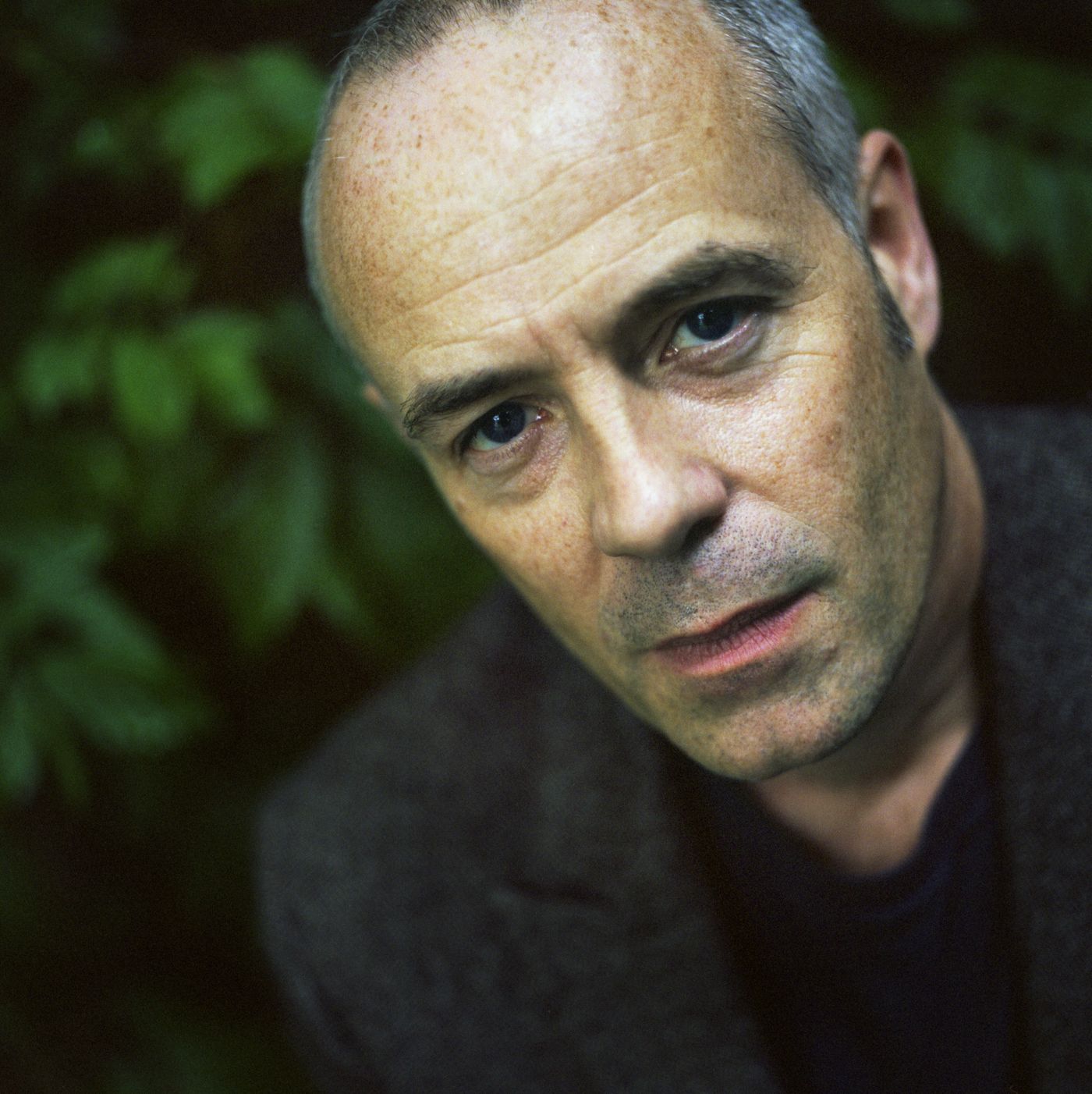

Barney Hoskyns: desentrañar los 70

Hubo una vez en que decenas de los mejores músicos y compositores de Estados Unidos vivían todos en el mismo barrio, rodeados de una industria musical incipiente que los cobijaba, y tenían la certeza de estar haciendo historia con sus canciones. El fascinante período 1967-1976 de Los Ángeles es el objeto de análisis de Barney Hoskyns (Londres, 1959) en “Hotel California. Cantautores y vaqueros cocainómanos en Laurel Canyon 1967-1976” (2005; Contra, 2021), una obra monumental, tan erudita como divertida, en la que el periodista británico, experto en rock estadounidense y leyenda de los mejores años de ‘NME’ y ‘Melody Maker’, se embarca en un viaje alrededor de un movimiento musical tan fructífero como autocomplaciente, cuyo eco aún permanece en prácticamente cualquier cosa hecha con guitarras acústicas y voluntad de contar las miserias propias.

“Hotel California” se publicó en inglés hace ya más de quince años, y entre medias ha habido un creciente interés por la época de la que habla el libro; documentales en plataformas de streaming como “Laurel Canyon” (Allison Ellwood, 2020) o “Echo In The Canyon” (Andrew Slater, 2018), reediciones, giras revival mastodónticas… ¿Qué tiene ese período para causar tanta fascinación?

Creo que apela a un cierto anhelo nostálgico acerca de la idea de comunidad creativa, una especie de jardín del edén en el que grandes artistas se juntaban en un entorno, digamos, natural, y hacían canciones fantásticas en casas idílicas en el paisaje californiano. Gran parte de lo que ha sido la americana o el revival del folk viene de una cierta resistencia contra una época hipertecnológica centrada en lo urbano. La imagen de todos estos grandes artistas sentados en el porche, tocando la guitarra y cantando canciones a la luz de la luna es muy atractiva. Y más aún si tenemos en cuenta la estructura geográfica de la propia ciudad de Los Ángeles. Laurel Canyon no deja de ser un cañón montañoso lleno de vegetación, una especie de paraíso bucólico en medio de una urbe interminable como es Los Ángeles. Además de esto, tienes una escena de artistas que no solo produce unos discos excelentes, sino que son individuos muy interesantes con historias muy peculiares. Creo que ya en su momento, para esos mismos músicos, ir a vivir a Laurel Canyon tenía algo de reacción contra la vida urbana de ciudades como Nueva York o Detroit. Con el paso de las décadas, ese anhelo se ha multiplicado y para nosotros, desde nuestra perspectiva contemporánea, resulta aún más atractivo.

Es paradójico que este, digamos, entorno paradisíaco se dé en el mismo momento en que hay una gran agitación social en Estados Unidos, particularmente en barrios de las comunidades negra y latina: ¿había alguna conexión entre estos artistas y la realidad social de su alrededor o permanecían aislados?

Es cierto que en “Hotel California” no hablo tanto de esto, pero es un tema que me interesa mucho y que exploré en un libro anterior que se llama “Waiting For The Sun” (Backbeat, 1996), en el que pretendía explorar más la conexión entre la historia de la ciudad y su música popular. Existe una obvia segregación racial en Los Ángeles, es innegable. La escena de Laurel Canyon es decididamente blanca, no ya en su composición racial, sino que musicalmente no deja de ser heredera de las tradiciones folk y country. Hubo ciertas excepciones, como Little Feat, que se concibió desde el primer momento como una banda racialmente mixta, o Frank Zappa, que siempre quiso retratar la situación de los barrios negros, y en “Freak Out!” (1966) hablaba ampliamente de los disturbios de Watts del 65. Pero para poder narrar la historia de Laurel Canyon como escena musical hay que asumir que se trata de una escena fundamentalmente blanca. No creo que fuera una escena musical abiertamente racista, pero tampoco acogió a músicos de otras razas, salvo en contadas excepciones.

El tiempo transcurrido desde la publicación del libro ¿ha cambiado tu perspectiva sobre su contenido?

Es curioso. Cuando hice la mayor parte de entrevistas que darían pie a lo que finalmente fue “Hotel California”, no sentía que los artistas a los que entrevistaba estuvieran tan canonizados como lo están ahora. Empecé el proceso en 1993; muchos de ellos habían pasado una década de los 80 horrible, no habían sido capaces de adaptarse a las nuevas tecnologías de grabación. Incluso artistas del calibre de Joni Mitchell o Neil Young se habían dado de bruces con un cambio en las formas de grabar y consumir música que los pilló con el pie cambiado. Si me pusiera a escribir sobre ellos ahora tendría que fijarme mucho más en todos esos artistas que aparecieron a partir de los 90 y que tomaban muchísimo de todos ellos, de Young, de Mitchell, de Gram Parsons también, o de figuras más de culto como Judee Sill. Me concentraría en trazar las líneas que van hacia el presente, que era algo que no podía hacer en el 93.

Al escribir tu biografía de Tom Waits, “La coz cantante” (Global Rhythm, 2009), sufriste una especie de boicot por parte de Waits, que en su constante esfuerzo por mantener su privacidad y el misterio alrededor de su obra no solo se negó a contestar entrevistas, sino que pidió a sus amigos y colaboradores que se negaran a ayudarte. ¿Sufriste algo similar al preparar “Hotel California”?

Bueno, fue distinto, una especie de proceso progresivo. Al principio solo algunos estaban interesados en colaborar, pero, según fue pasando el tiempo, unas entrevistas llevaban a otras. El ejemplo más evidente para mí fue el de David Geffen, que no deja de ser una figura central en todo lo que hablamos en el libro. Al principio se negó, pero una vez supo que ya había hecho otras setenta entrevistas, incluyendo a gente como Joni Mitchell, terminó aceptando. Supongo que lo que quería era defender su punto de vista frente a la opinión de otros, que podían ser bastante críticos con él. Una cosa que siempre me ha pasado a la hora de escribir libros sobre escenas musicales o biografías de artistas es que las entrevistadas son infinitamente más interesantes que los entrevistados. Las mujeres suelen percibir y analizar mejor las situaciones, mientras que los hombres suelen estar mucho más movidos por sus egos. Tradicionalmente, se ha entrevistado mucho más a los hombres, y estos tienden a repetir los mismos discursos una y otra vez, vendiéndose un poco a sí mismos. Muchas veces, he entendido más sobre un artista masculino preguntando a cualquier mujer de su entorno que a él mismo, que no deja de ser un comercial de sí mismo. Si tuviera que escoger entre entrevistar a Mick Jagger o a Marianne Faithfull, lo tendría claro.

No hay ningún momento que refleje más el ego masculino y sus miserias en “Hotel California” que la historia de Crosby, Stills, Nash y Young.

Es increíble hasta qué punto la mayor parte de los grupos de rock masculinos implican luchas internas de egos y fricciones personales. Se me ocurren poquísimos ejemplos que tal vez se escapen de eso, quizá U2 o Led Zeppelin hasta el conflicto entre Page y Plant. Pero el caso de CSNY es particularmente llamativo, sí. Cuatro compositores, cuatro grandes egos, tres de ellos extraordinarios; tal vez Nash era un poco menos egocéntrico, pero aun así sentía la necesidad de reclamar el foco. No al nivel de los otros, claro. Era imposible que esas cuatro personalidades duraran juntas mucho tiempo. Neil Young es el más fuerte de entre los cuatro, eso sí, el más asertivo y el que menos dudaba de sí mismo. Además, Crosby y Stills estaban muchísimo más metidos en la droga. Young y Nash se drogaban, pero Crosby y Stills eran adictos. Son demasiados factores como para que aguantaran, aunque al menos les dio tiempo a sacar discos excepcionales.

La sombra de Dylan se proyecta sobre todos los artistas del libro, pero nunca llega a formar parte de la escena.

Sí, es una figura totalmente imprescindible para entender lo que sucedió en Laurel Canyon, pero en ningún caso fue, digamos, un miembro de la escena. Dylan tiene una personalidad que tiende a evitar lo grupal, no le gusta que se le asocie a lo colectivo, salvo en la primera etapa de Greenwich Village, hasta 1962 más o menos. Pero sí que hay momentos en los que tiende una mano a los artistas asociados a Laurel Canyon. Por ejemplo, decide salir al escenario junto a los Byrds en el club Ciro’s de Los Ángeles en 1965, un momento muy simbólico para iniciar todo lo que fue el folk-rock. O más adelante, opta por fichar por Asylum y se muda a Malibú. No hay nada casual en esas decisiones. Pero si hay algo en lo que Dylan es clave a la hora de comprender la escena de Laurel Canyon es la forma en la que revolucionó la escritura de canciones. Gente como Joni Mitchell o Neil Young cambiaron su forma de concebir la música a partir de Dylan. Recuerdo a Mitchell diciéndome que, para ella, las primeras líneas de “Positively Fourth Street” fueron una revelación: “You've got a lotta nerve to say you are my friend” , esa forma de escribir de una forma tan visceral y al mismo tiempo tan creativa. Dylan es un espejo en el que la mayor parte de los cantautores se miraban. Pero no solo Dylan, también Tim Hardin o Gene Clark lo eran. Sobre todo, la idea subyacente es la de un giro introspectivo en la forma de acercarse a la canción folk. Hay otro factor, además, que es la idea del country-rock. Cuando Dylan se va a Nashville y graba “Nashville Skyline” (1969) y abraza el country, un género que para toda la contracultura era el enemigo… Dylan abre la puerta para todos los demás, para los Eagles o para Linda Ronstadt.

Otra figura fascinante es la de Joni Mitchell. Una mujer que componía e interpretaba con maestría y que se enfrentaba a un mundo dominado por los egos masculinos.

Joni tenía mucho más talento que la mayor parte de ellos, y además era mucho más inteligente. La visión que tenían de las mujeres la mayor parte de los artistas masculinos de la escena de Laurel Canyon era una visión patriarcal y reduccionista. Solo eran capaces de verlas como objetos de deseo y musas. Con Joni les resultaba materialmente imposible hacerlo: era tan obviamente superior a la mayor parte de ellos que le tenían un cierto miedo. Cuando establece relaciones sentimentales con algunos miembros de la escena, esa superioridad musical e intelectual se proyecta con facilidad sobre los egos masculinos. No fue así cuando estuvo saliendo con Graham Nash, pero sospecho que es precisamente porque Nash no tenía ningún miedo a reconocer que Joni era mejor compositora e intérprete que él. La admiraba mucho y públicamente.

El personaje más memorable, literariamente hablando, resulta Stephen Stills: un ego rampante, problemas desmesurados con la cocaína, delirios sobre haber estado en la guerra de Vietnam cuando ni siquiera había estado jamás en el ejército…

Sin duda era un músico excepcional, como guitarrista, como arreglista… Estaba lleno de recursos y tenía tanto técnica como musicalidad. Tal vez lo que le faltó para alcanzar los niveles de éxito y perdurabilidad de alguien como su excompañero Neil Young fue la capacidad de escribir grandes canciones. Y además de eso, era una persona que estaba francamente jodida, a muchos niveles. Ya lo estaba cuando era el líder de facto en Buffalo Springfield, y aquello solo pudo ir a peor con el consumo de cocaína y el éxito desmesurado de CSNY. Tenía un carácter muy irascible, no era capaz de asumir las opiniones de los demás, estaba obsesionado con todo lo militar… Por encima de todo era una persona muy infeliz, incluso en los momentos de mayor éxito, tanto comercial como artístico. Creo que, además, el hecho de que Neil Young tuviera un reconocimiento enorme y decenas de canciones que trascendían tampoco ayudó a que se sintiera bien consigo mismo.

Neil Young también tuvo sus fantasmas en la época.

Sí, claro, y ahí están como testimonio “On The Beach” (1974) y “Tonight’s The Night” (1975). Pero Neil Young es una persona mucho más segura de sí misma y, sobre todo, alguien que no tiene miedo alguno a hacer daño a los demás si con eso piensa que va a salvaguardar su libertad artística. Stills y él tenían una relación que emparenta directamente con los mitos del rock machuno: dos compositores que enfrentan sus canciones y sus solos de guitarra en una suerte de pelea de machos alfa. Y en este tipo de competiciones Neil siempre gana, porque le da realmente igual lo que opinen los demás.

¿Crees que el cambio de sustancias (de LSD y marihuana a la cocaína) que se consumían en la escena contribuyó a su muerte?

Absolutamente. La cocaína hizo que donde ya había un problema de egolatría masculina la cosa se fuera de madre. Además, la mayor parte de músicos tenían mucho dinero y, por tanto, un suministro ilimitado. Si cada 20 minutos se podían meter una raya y tener un subidón de autoestima y de confianza en sí mismos, era cuestión de tiempo que terminaran creyéndose una especie de superhombres que no necesitaban a los demás. Se fueron aislando los unos de los otros y se fue terminando la noción de comunidad. Hasta 1969, más o menos, todo era más relajado. Pero, según la cocaína se va popularizando a lo largo de los 70, esa sensación de estar trabajando en pos de algo colectivo se acaba. Joni Mitchell es particularmente crítica con la cocaína en entornos musicales, y argumenta que es una droga que lleva a un tipo de introspección que separa lo mental de lo físico. La gente se aísla en su propio pensamiento, y la experiencia corporal de la música se pierde. Fue un proceso lento y progresivo.

Respecto al legado de la escena: ¿qué visión tienes? A mí me da la sensación de que, mientras ciertos artistas han pasado a la categoría de leyendas (como Neil Young o Joni Mitchell) y otros se han convertido en figuras de culto (caso de Warren Zevon o Judee Sill), hay algunos que fueron extraordinariamente populares pero que a día de hoy están en una especie de tierra de nadie respecto a su reconocimiento crítico o popular, como Jackson Browne o James Taylor.

Es cierto que tal vez no han conseguido llegar al tipo de culto que puede tener Young, pero creo que, a su manera, James Taylor sí ha conseguido perdurar en el tiempo. Es un caso curioso: su música era más blanda y más melódica que la de los demás, pero ha envejecido bien. Mucha gente tiene una imagen de él que se centra en esa idea del cantautor agradable de “You’ve Got A Friend”, pero realmente era un tipo con una vida llena de desgracias que pasaba temporadas en el manicomio y arrastraba una adicción brutal a la heroína. En ese contraste está gran parte de su encanto. No es una leyenda de la contracultura como Neil Young, pero sí es un gran autor. Tampoco creo que tuviera las mismas ambiciones que sus compañeros. Young siempre quiso ser tan grande como Dylan, y su carrera iba en esa dirección, en la de llegar a tener un corpus creativo de ese nivel. Mitchell lo mismo, tenía claras unas ambiciones creativas y las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera son las de una artista que pretendía llegar a ese nivel. Gente como James Taylor o Jackson Browne solo querían escribir buenas canciones, nada más. Y lo consiguieron, no cabe duda.

¿Es “Hotel California”, el álbum de los Eagles, el canto de sirena de la escena de Laurel Canyon?

Ese disco y la canción homónima tenían mucho de reconocer que el sueño californiano se acababa. Fue totalmente paradójico. Se convirtieron en el grupo más grande de Estados Unidos, pero no creo que tuvieran tantísimas ambiciones. Simplemente, fue algo que les fue llegando poco a poco. Los Eagles escribían con voluntad de llegar al gran público, eso es algo que me dejó claro Elliot Roberts al entrevistarlo. Pero no creo que tuvieran como objetivo último llegar a ser un grupo que llenara estadios. Eso sí, se acostumbraron rápidamente a ese estilo de vida casi paródico de estrella de rock que va por ahí en limusina con decenas de groupies y toneladas de cocaína. Vaqueros, rubias y farlopa. Al poco tiempo no pensaban en mucho más, y eso trascendió a su imagen pública.

Tampoco les vino muy bien a posteriori, ¿no?

Para mi generación, que más o menos coincide con la que vivió la explosión del punk en la adolescencia, los Eagles eran el enemigo. Da igual que en privado pensaras que tenían canciones fantásticas: realmente eran el enemigo. Muchos años después, charlando con Jonathan Donahue de Mercury Rev, me habló con pasión de lo mucho que le gustaban los Eagles, a pesar de haberlos odiado de chaval. Supongo que es el viaje de ida y vuelta que todos hacemos. ∎