Centro de Gravedad

“Reservoir Dogs”: un atraco, un garaje y un charco de sangre

El 9 de octubre de 1992 se proyectó en el festival de Sitges –en su 25ª edición– el primer filme “reconocido” de Quentin Tarantino (Knoxville, 1963), “Reservoir Dogs”, que se llevaría los premios a la mejor dirección y guion. No solo obtuvo esos dos meritorios galardones. El segundo largometraje del bad boy del cine indie de los 90 tuvo la virtud, gracias a su éxito clamoroso e instantáneo, de abrir las puertas del certamen de Sitges a otras modalidades que no fueran el fantástico y el terror estricto. Pero más allá de lo que supuso en la historia del festival, la película venía a renovar los cauces del thriller, noir, neo-noir o lo que antes supusiera el género policíaco, siempre –e innecesariamente– necesitado de nuevos atributos y etiquetas. Supuso también la confirmación de una tendencia del cine de finales del siglo XX abocada a la posmodernidad del pastiche, el reciclaje activo y la creación propia a partir de lo que otros habían creado, e impuso nuevos planteamientos de orden narrativo.

Tras su pase triunfal por Sitges, “Reservoir Dogs” llegó a los cines españoles el 16 de octubre. Antes se había proyectado en el festival de Sundance –algo lógico siendo una película desarrollada en el laboratorio del Sundance Institute– y en el de Cannes. Después de ser proyectada en Sundance, empezaron a leerse atractivas definiciones sobre un producto que resultaba inclasificable: hubo quien dijo que era una mezcla entre Jim Thompson y Samuel Beckett. De los ecos procedentes del certamen francés llegaron las sabias palabras de José Luis Guarner, uno de los primeros críticos en certificar el nacimiento de un cineasta importante. Meses después, en la crítica del filme publicada por ‘La Vanguardia’, 25 de octubre de 1992, escribía que“para empezar, es menos una película de acción que un estudio de caracteres, una película áspera y rugosa pero no sin refinamiento, a un tiempo brutalmente naturalista y calculadamente estilizada, un thriller de gánsteres con los ecos existencialistas de un Samuel Beckett y el delirio sangriento de una tragedia isabelina”.

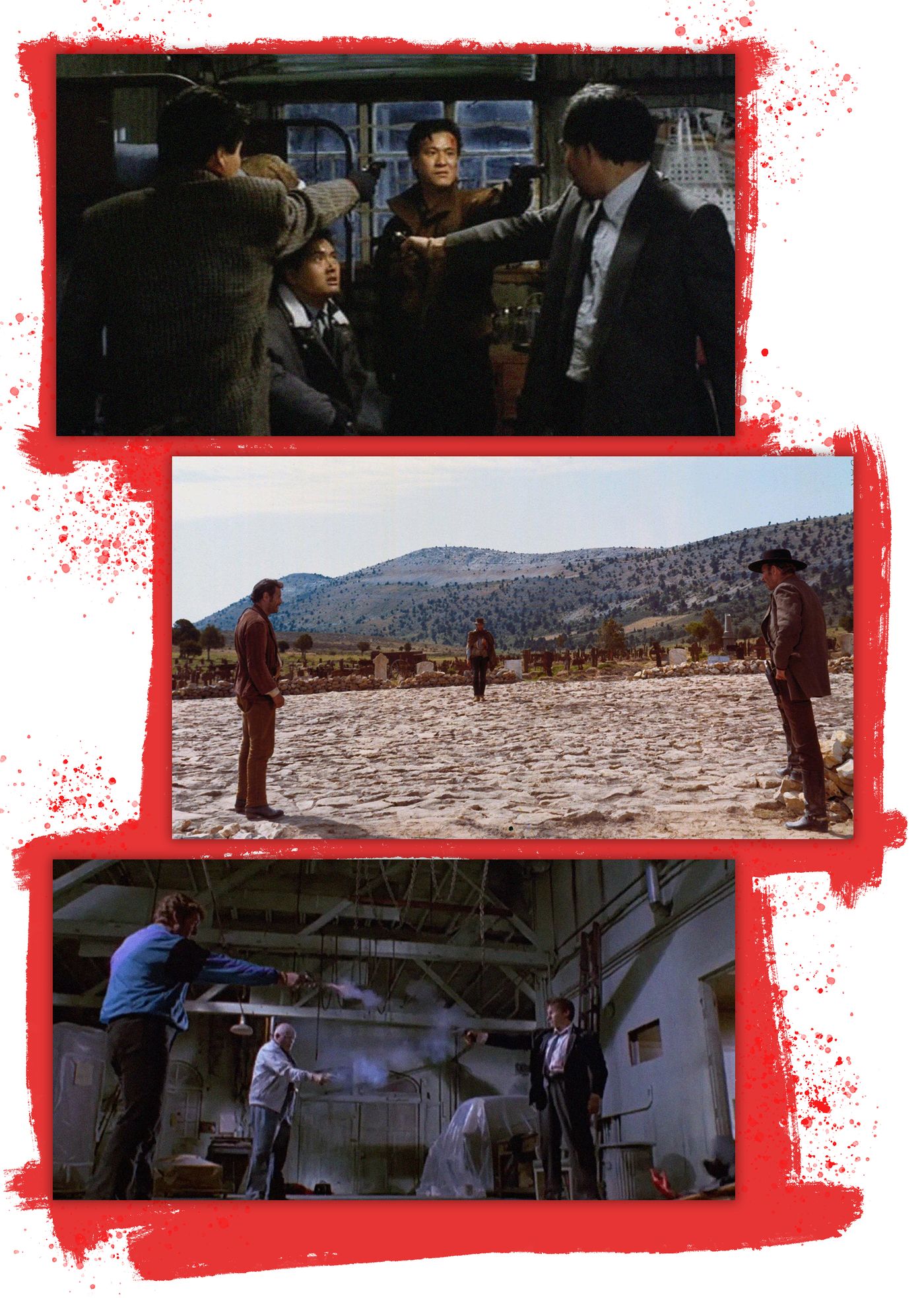

A vueltas con Beckett, pero sin desdeñar a Thompson y su prosa cortante en la actitud y los diálogos; ni a Sam Peckinpah, ya que el tema predilecto de este, el de la lealtad y la amistad masculina traicionada, se filtra en el relato; ni a Sergio Leone, de quien Tarantino evoca el tiroteo de “El bueno, el feo y el malo” (1966) en la celebrada escena del tiroteo a tres bandas en el garaje que tantos ríos de tinta hizo correr sobre quién disparaba contra quién. Otros muchos nombres asoman por las rendijas del filme, ya que el pastiche es y ha sido el material con el que Tarantino ha moldeado su estilo referencial y de cinefilia a contracorriente fundamentada en la reivindicación de lo olvidado, desconocido o arrinconado por la alta cultura y la crítica “seria” –las historias pulp, el cine de kung-fu, el blaxploitation, el eurowéstern, el cine bélico europeo de los 70, los filmes de acción de programa doble– antes que en lo clásico, bien ponderado y siempre respetado. Al adaptar, Tarantino ha preferido –por comodidad, afinidad o querencia– un filme del oeste de Leone, Sergio Corbucci o Duccio Tessari antes que uno de John Ford, Budd Boetticher o Anthony Mann. Es el mismo sistema con el que ha procedido con sus películas bélicas.

Eran los tiempos en los que Tarantino, tan veloz con la oratoria como con la cámara, como si quisiera ser el Sam Fuller de los tiempos modernos, explicaba a carcajada limpia que cuando tenía una nueva novia le ponía la cinta VHS de “Río Bravo” (Howard Hawks, 1959) y, si a la chica en cuestión no le gustaba este wéstern cuya acción se desarrolla esencialmente entre las cuatro paredes de una cárcel, la relación no tendría futuro. De ahí que su lista “estrictamente oficiosa de las películas más cojonudas de todos los tiempos” estuviera encabezada por el filme de Hawks, “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976) e “Impacto” (Brian De Palma, 1981) y, a continuación, sin orden, títulos como “Malas tierras” (Terrence Malick, 1973), “The Killer (El asesino)” (John Woo, 1989), “Driver” (Walter Hill, 1978), “Código del hampa” (Don Siegel, 1964), “Los cañones de Navarone” (J. Lee Thompson, 1961), “Shaft. Las noches rojas de Harlem ” (Gordon Parks, 1971), “Manhattan Sur” (Michael Cimino, 1985), “Un largo adiós” (Robert Altman, 1973), “La cosa” (John Carpenter, 1982), “La cárcel caliente” (Jonathan Demme, 1974), “El beso mortal” (Robert Aldrich, 1955) y “Los amantes de la noche” (Nicholas Ray, 1949). Todas, o casi todas, las consumió con sus amigos en Video Archives, el videoclub en el que trabajó varios años porque, explicaba, “yo no fui a una escuela de cine, fui al cine”, aunque viera la mayoría de las películas con un reproductor de vídeo y un televisor.

Tarantino vs. Godard

No dejemos a Godard de lado, aún. El guion inicial de “Reservoir Dogs” pasó por las dependencias del Sundance Institute, donde Tarantino tuvo el tiempo y la ayuda necesarios para madurarlo, ultimarlo y conectar con Monte Hellman, quien al principio quería dirigir la película y finalmente acabaría siendo uno de sus productores ejecutivos. En la primera página del guion podía leerse: “Este filme está dedicado a las siguientes fuentes de inspiración: Timothy Carey, Roger Corman, André de Toth, Chow Yun-fat, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Lawrence Tierney y Lionel White”. Godard sigue estando ahí, y seguiría estando: la productora que justo después formaron Tarantino y Lawrence Bender se llamaría A Band Apart en homenaje al filme del francés; según Bender, una compañía situada a la extrema izquierda de las producciones independientes y a la extrema derecha de las majors.

Vayamos por partes. De Godard ya hemos hablado. ¿Corman? El espíritu estajanovista de la serie B no puede faltar en alguien que se ha hecho cinéfilo a través de la cultura ochentera del videoclub. ¿De Toth? Algo parecido al ser un practicante conspicuo del cine barato de Hollywood en los años 40 y 50. Pero es que, además, algunas películas policíacas y de gánsteres de este cineasta estadounidense de origen húngaro, caso de “Ciudad en tinieblas” (1954), tienen una prosa visual muy del gusto de Tarantino. ¿Melville? Su estilizada concepción del gánster, ladrón o asesino francés en títulos clave como “El confidente” (1962), “El silencio de un hombre” (1967) y “Círculo rojo” (1970) ha influenciado a Tarantino como ha influido en el Jim Jarmusch de “Ghost Dog. El camino del samurái” (1999), el Michael Mann de “Heat” (1995) o el John Frankenheimer de “Ronin” (1998). El grupo salvaje de “Reservoir Dogs” es el reflejo más violento, y en algunos casos psicótico –el personaje de Sr. Rubio / Michael Madsen–, de aquellos criminales con gabardina ceñida del cine de Melville, no en vano uno de los directores franceses más apreciados por Godard y sus compañeros de la nueva ola. Lawrence Tierney, que encarna en el filme al hombre mayor que organiza y financia el atraco a la joyería, Joe Cabot –comparado por Sr. Naranja / Tim Roth con La Cosa del cómic “Los 4 Fantásticos”–, era otro pequeño mito de la serie B negra para Tarantino, el protagonista de una primera versión de la historia del enemigo público número uno, “Dillinger, enemigo público nº 1” (Max Nosseck, 1945), y de una excelente película de presidios y presidiarios, “San Quentin” (Gordon Douglas, 1946). Tenerlo en el reparto era una de las conquistas de las que el director se vanagloriaba.

La sombra de “City On Fire”

“Los grandes artistas roban, no hacen homenajes”, dijo en otra ocasión Tarantino. “Robo de todas y cada una de las películas que se han hecho”, le soltó a un periodista de la revista ‘Empire’. De forma más sibilina o transparente, más distanciada o directa, esta idea podría aplicarse a algunas o muchas películas de Peter Bogdanovich, Brian De Palma, Steven Soderbergh, Tim Burton, los hermanos Coen o Nicolas Winding Refn. Y, más tangencialmente, lo apreciamos en ciertas obras de Jim Jarmusch y David Lynch, lo que no quiere decir en absoluto que todos ellos no hayan creado su propio y definido imaginario. La primera de estas dos frases, el robo antes que el homenaje, aparece reproducida en el libro “Tarantino. Una retrospectiva” (2017; en España 2019) y su autor, Tom Shone, escribe después de citarla que “remezcladores, raperos, Andy Warhol y Jean-Luc Godard (again) lo entenderían”.

DJ Tarantino

Lo que, en el ámbito musical, tan celebrado en las bandas sonoras de su cine, nos lleva a la condición de los remezcladores de canciones ajenas y a la consideración pertinente y muy gráfica que le otorgó el crítico, ensayista, musicólogo y cineasta francés Michel Chion: “Tarantino es un DJ cinematográfico, un maestro en la manera de encontrar viejos temas y organizarlos”. Lo que hace parece hoy fácil, pero nadie lo había hecho antes como él. Mezclar y remezclar imágenes y canciones, colocar extractos de sintonías televisivas junto a un zum en un wéstern o un relato de artes marciales, hurgar en su discoteca y las de sus amigos hasta encontrar temas poco o nada conocidos –y que él, su cine, hizo populares– que le sirven a un nivel métrico y emocional para determinadas escenas. Hoy parece fácil, pero nadie lo había hecho antes como él. Después sí: los mismos Jarmusch, Winding Refn y Lynch, o Sofia Coppola y Baz Luhrmann, entre otros cineastas, han organizado las bandas sonoras de algunos de sus filmes de similar manera.

Lo que hizo con el “Didn’t I (Blow Your Mind This Time)” de The Delfonics en las escenas que conciernen a Pam Grier y Robert Forster en “Jackie Brown” es una maravilla, lo mismo que con el “Let’s Stay Together” de Al Green en las en apariencia calmadas escenas con Bruce Willis en el bar de “Pulp Fiction” o, en la misma película, con el “You Never Can Tell” de Chuck Berry, convertido en baile de moda por Uma Thurman y John Travolta, más la versión de Urge Overkill de “Girl You’ll Be A Woman Soon” (Neil Diamond) que baila Thurman en solitario al volver a casa antes de tener la sobredosis de heroína. También el duelo con sable de Thurman y Lucy Liu hacia el final de “Kill Bill. Volumen 1” (2003), iniciado con el sonido del agua cayendo en un pequeño tubo de madera, como si se tratara de un metrónomo, y seguido con la versión flamenco-pop de “Don’t Let Me Be Misunderstood” (un clásico en manos de Nina Simone y The Animals) grabada en 1977 por el grupo Santa Esmeralda.

Pero esta tendencia a incorporar temas preexistentes y convertirlos en parte orgánica de sus películas, como si realmente hubieran sido compuestos para las mismas, comenzó, y de qué manera, con la concepción total de la banda sonora de “Reservoir Dogs” que, por lo general, se escucha de manera diegética a través de una emisora de radio que emite el programa “El Supersonido de los 70”. En su particular rescate emocional, Tarantino devolvió al mundo dos piezas que pocos conocían, las ensambló con precisión en dos momentos clave –tan recordados por lo que muestran como por la forma musical de mostrarlo: “puesta en música” antes que puesta en escena– y las erigió en nuevos hits de los primeros 90. Una, “Little Green Bag”, la había registrado un desconocido grupo holandés de pop-rock, George Baker Selection, en 1970. Imposible hoy, tres décadas después del estreno de “Reservoir Dogs”, desligar su ritmo percutante de bajo y pandereta de los planos de los títulos de crédito en los que el grupo de atracadores –tras filosofar sobre el significado de la letra de “Like A Virgin” de Madonna y la conveniencia o no de dejar propinas en los bares– camina a cámara lenta. La otra es “Stuck In The Middle With You”, cosecha de la banda escocesa de folk-pop chicletero Stealers Wheel, de 1973. Tarantino le da una dimensión inquietante, completamente ajena a la textura de la canción, en “la secuencia de la oreja”: el Sr. Rubio pone la radio, suena esta canción, baila, rocía de gasolina al policía que ha secuestrado y le corta la oreja.

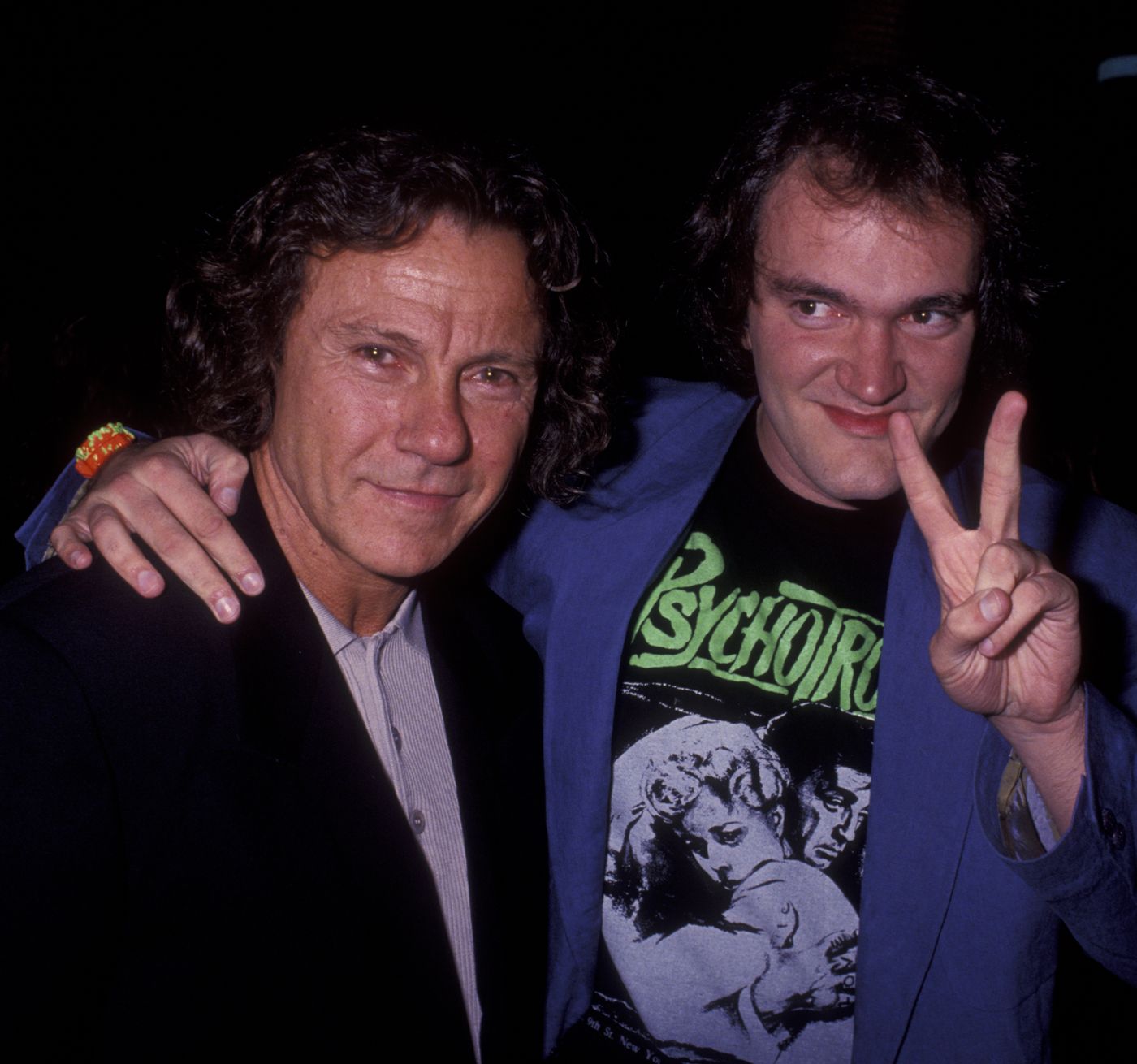

Posiblemente sea uno de los momentos más intensos y recordados de la película y de toda la obra de Tarantino, pero estuvo a punto de no existir; filmado, pero con dudas para el montaje final. El director lo tenía claro: “La escena no sería tan perturbadora sin la canción, porque la escuchas, te dejas llevar, marcas el ritmo con el pie, disfrutas con el baile de Madsen y, de repente, eres coconspirador de la escena”. A Harvey Weinstein –cuyas fotografías en plena juerga con Tarantino perseguirán de por vida a este a tenor de lo que el mandamás de Miramax hacía entonces y después con actrices, aspirantes a actrices, secretarias y toda mujer que le apeteciera– no le gustaba la escena de la oreja. No era una cuestión moral, concepto que no entendía el depredador sexual, sino de dinero. Según el productor, esos 30 segundos podían hacer que la película se viera en 300 salas o solo en una. La escena se incluyó. La película se ha visto en más de 300 salas. Costó poco más de un millón de dólares y ha recaudado casi tres millones. Weinstein está en la cárcel. El director, tras reinventar lo que le ocurrió a Sharon Tate en “Érase una vez en… Hollywood” (2019), sigue decidiendo mientras tanto cuál será su décima película, la de su despedida.

Rat Pack indie

Tarantino había rodado en 1987 la comedia “My Best Friend’s Birthday”, un filme del que solo se conservan cerca de 40 minutos; una comedia de la que su autor poco ha comentado. No es que reniegue de ella, pero parece no existir cuando evoca su obra. Así que con “Reservoir Dogs” comenzó todo. Un guion policíaco, una estancia en el Sundance Institute, la buena entente con Monte Hellman, Lawrence Bender y Harvey Keitel, coproductores los tres, la presencia aún en sombras de Roger Avary –que escribió algunos de los comentarios procedentes del programa de radio–, un buen surtido musical y una mejor elección de casting. En el reparto de “Reservoir Dogs” –para el que se personaron sin éxito George Clooney, Vincent Gallo, Samuel L. Jackson y James Woods– se congregó lo más representativo en cuanto a actores –no hay un solo personaje femenino de entidad, extraño en alguien que después desarrollaría películas pensadas para Pam Grier y Uma Thurman– del cine independiente estadounidense de aquellos años.

Según la rumorología, asociada a veces más de la cuenta al cine de Tarantino, uno de los que invirtió dinero en la financiación del filme fue un productor de vídeos porno obsesionado en trabajar con los diez actores que figuraban en una lista privada, entre ellos Keitel (el único que consiguió), Christopher Walken y Dennis Hopper. Hombres duros, claro. La leyenda ha dejado escrito también que Tarantino convenció a Tim Roth yéndose de copas a su bar favorito de Los Ángeles, se emborracharon y escribieron las líneas de diálogo del Sr. Naranja en varios posavasos. Michael Madsen se presentó a una audición para el Sr. Rosa, el psicópata que inicialmente quería interpretar el propio Tarantino, y este le propuso nada más verlo el de Sr. Rubio. Después, durante las pruebas con Steve Buscemi, le espetó a este que le arrebatara si podía el personaje de Mr. Pink. Era el miembro de la banda que más gustaba a Buscemi y lo hizo suyo. Tarantino se contentó con el más funcional Sr. Marrón, quien, de todos modos, tiene sus cinco minutos de gloria desgranando el sentido de la canción de Madonna en la secuencia preliminar. Aquello tenía pinta del “rat pack indie” de los 90, y Michael Madsen y Chris Penn repitieron juntos en “Mulholland Falls. La brigada del sombrero” (Lee Tamahori, 1996), un retro-noir que pudo estar cerca de la sordidez de James Ellroy y la estética de Tarantino, aunque se quedó en el mainstream manierista. Pero Keitel y Buscemi no volvieron a convivir en un mismo plano hasta un filme de índole muy distinta, “La zona gris” (Tim Blake Nelson, 2001), más allá de coincidir, aunque no en la misma secuencia, en “Pulp Fiction”, el primero limpiando el escenario de un crimen y el segundo como camarero imitador de Buddy Holly.

Un lugar, unos personajes

La referencialidad es clave, y no solo por las similitudes, guiños, réplicas y contrarréplicas con los filmes citados de Kubrick, Lam y Leone. “Reservoir Dogs” está plagada de detalles y observaciones transmutadas de otras películas hasta obtener la materialidad de un corolario pop donde piezas dispersas encajan con precisión. Por ejemplo, las similitudes con “Río Bravo”, el filme preferido de Tarantino, del que ya hemos dicho anteriormente que transcurre casi íntegramente en una cárcel. Pues bien, el cineasta explicaba que en el garaje había querido reproducir “la atmósfera del remake de ‘La cosa’ realizado por John Carpenter en el que la historia es cercana a la mía, un grupo de hombres prisioneros en un lugar del que no pueden salir y donde todos desconfían los unos de los otros”. “La cosa” original, titulada “El enigma de otro mundo” (Christian Nyby, 1951), había sido producida por Howard Hawks, el director de “Río Bravo”, y Carpenter había ensayado una variación de este wéstern claustrofóbico en “Asalto a la comisaría del distrito 13” (1976), en la que se reproduce la idea de unos personajes sitiados en un lugar cerrado del que no pueden irse. Tarantino volvía a Hawks a través de Carpenter.

Otro detalle que pasó desapercibido en su momento atañe a los nombres de los personajes: Sr. Rosa, Sr. Blanco, Sr. Naranja, Sr. Rubio, Sr. Marrón… En “Pelham 1, 2, 3” (Joseph Sargent, 1974), los hombres armados que secuestran un vagón de tren neoyorquino reciben los apodos de “Blue”, “Green”, “Grey” y “Brown”. Cuando el “amigo” Tony Scott realizó la nueva versión, “Asalto al tren Pelham 1 2 3” (2009), eliminó los apodos y les puso nombres normales a los personajes. Medio en broma, medio en serio, Alexandre Rockwell, un cineasta que también participó en “Four Rooms” –ha trabajado con Keitel, Fuller y Buscemi y dedicó uno de sus primeros filmes, “Sons” (1989), a John Cassavetes–, le dijo a Tarantino que “Reservoir Dogs” era como “Husbands (Maridos)” (1970) pero con pistolas: los tres maridos de la película de Cassavetes visten como el Sr. Blanco y compañía, aunque, lejos de atracar joyerías, desangrarse en garajes y cortar orejas humanas se dedican a emborracharse y cuestionar su existencia.

No todo es pastiche, posmodernidad, apropiación y selección. “Reservoir Dogs” recupera una especie de hiperrealismo para el género en sintonía, aunque con disimilitudes argumentales, con el thriller epidérmico de Martin Scorsese y de Abel Ferrara:“Quería que los rojos fueran chillones, que los azules fueran azules, que los negros fueran negros, no grises”, argumentaba en cuanto al uso del color. Preguntado por la sangre, Tarantino se mostraba práctico: “Cuando alguien recibe un disparo en el estómago sangra mucho antes de morir. En la película, el tiempo real es aproximadamente una hora, durante la cual el Sr. Naranja se desangra lentamente. Quería mostrar realmente el dolor y la sangre de una persona herida en el estómago. Pero cuando se llega a esos extremos de realismo la apariencia es de barroquismo o incluso operística, porque normalmente no es lo que se ve en la pantalla, especialmente en las películas clásicas”. En “Sin perdón” (Clint Eastwood, 1992) también se muestra el lento y doloroso proceso de alguien que ha recibido un disparo en el estómago y tarda bastante tiempo en morir, aunque Eastwood prefirió el fuera de campo al charco de sangre explícito.

Los mecanismos del relato

Pero, sobre todo, el filme de Tarantino se encuentra en el punto de partida del nuevo orden narrativo que desentraña los lugares comunes de la estructura cronológica en tres actos para reflexionar sobre los propios mecanismos del relato. El director argumentaba que no había ningún flashback en su película, entendiendo el flashback como la rememoración que se produce cuando una persona recuerda algo del pasado o le cuenta a otra una experiencia pretérita. El flashback corresponde al punto de vista de quien recuerda, evoca y relata, pero en “Reservoir Dogs” esto solo se produce en una ocasión entre Buscemi y Keitel y en otra que no es más que un flashback falso, la historia que se inventa el policía infiltrado, Tim Roth, para ganarse la confianza de Cabot y su hijo (Chris Penn), una ficción dentro de la ficción en la que explica su experiencia con un perro policía en unos lavabos públicos. El resto no corresponde al punto de vista de ningún personaje, sino a la del narrador omnisciente, Tarantino, que desarticula la linealidad clásica, va hacia delante y hacia atrás, pliega su relato en el tiempo y lo desordena a placer sin que por ello el espectador se sienta perdido o engañado.

Este desorden narrativo no lo inventó por supuesto Tarantino, ya que está presente, de otra manera, en el relato ofrecido desde distintos puntos de vista de “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950) y la misma “Atraco perfecto”, en la estructura de “Ciudadano Kane” (Orson Welles, 1941), en las propuestas experimentales de Marguerite Duras como directora, en las “Voces distantes” (1988) de Terence Davies y –en un cine de apariencia más clásica y por ello mismo más rompedor aún– en “Dos en la carretera” (Stanley Donen, 1967). Es una herramienta pródiga en la literatura donde, como recordaba el propio Tarantino, muchas veces los capítulos de una novela no contemplan la continuidad cronológica y pasan de un personaje a otro en distintos planos temporales. Después de “Reservoir Dogs” y a través de nuevas orientaciones narrativas propuestas por Robert Altman –“Vidas cruzadas” (1993)–, Abel Ferrara –“New Rose Hotel” (1998)–, Paul Thomas Anderson –“Magnolia” (1999)–, Christopher Nolan –“Memento” (2000)–, Alejandro González Iñárritu –“Amores perros” (2000), “21 gramos” (2003), “Babel” (2006)–, Gaspar Noé –“Irreversible” (2002)–, Michel Gondry –“¡Olvídate de mí!” (2004)–, François Ozon –“5x2 (Cinco veces dos)” (2004)–, Apichatpong Weerasethakul –“Syndromes And A Century” (2006), “Cemetery Of Splendour” (2015)– o Jaime Rosales –“Petra” (2018)–, lo que resultaba anómalo o desconcertante se ha convertido casi en cotidiano, asumido. Noé se ha traicionado a sí mismo recientemente al presentar en “Irreversible Straight Cut” (2022) la misma película ordenada de forma natural, lo que va en contra de la capacidad de digresión narrativa que tuvo hace veinte años “Irreversible” para sorprendernos y abrir nuevas vías de expresión similares a las horadadas en la novela contemporánea por Martin Amis o Paul Auster. No tendría ningún sentido que Tarantino montara una nueva y cronológica versión de “Reservoir Dogs” –como se hizo para televisión de “El padrino” (1972) y “El padrino II” (1974), una insensatez autorizada por Francis Ford Coppola–, ya que el placer está, además de en la reformulación del neo-noir, en el trabajo con las tipologías y en su organización musical, en la disconformidad del relato y en sus aparentes agujeros narrativos que deben rellenarse con paciencia y cautela.