Fuera de Juego

Jorge Martínez, la leyenda indomable de Ilegales

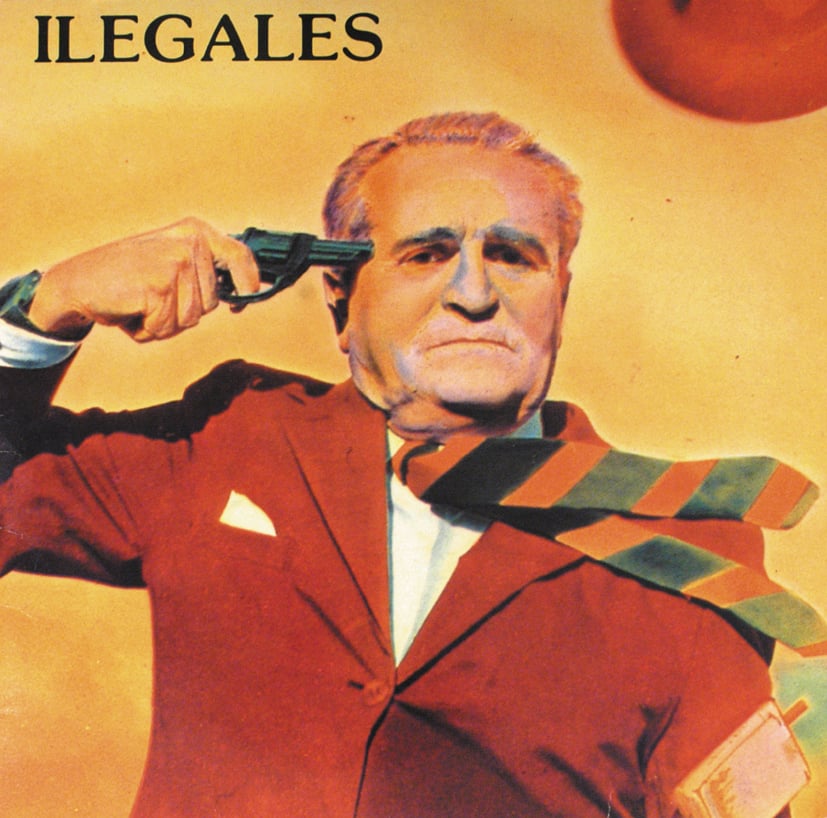

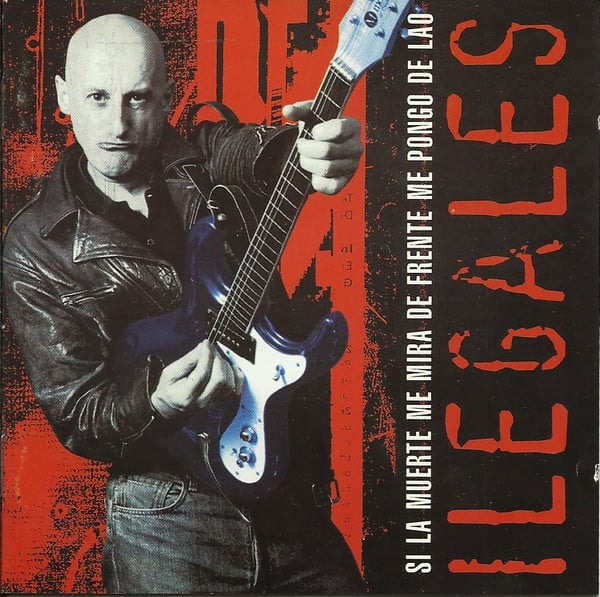

Lo insólito, a estas alturas, era que Jorge Martínez (1955-2025) siguiera vivo. Al final ha sido un fulminante cáncer de páncreas, detectado en el mes de septiembre, lo que llevó a la tumba a un hombre cuya ansia de vivir era tan extrema y visceral que la dama de la guadaña siempre lo rondó muy de cerca. Tan presente la veía que tituló uno de sus álbumes “Todos están muertos” (Epic, 1985) y otro “Si la muerte me mira de frente yo me pongo de lao” (La Casa del Misterio, 2003). “Antes morir que perder la vida”, declaraba él mismo, en una de sus sentencias demoledoras, en el documental “Mi vida entre las hormigas” (Chema Veiga y Juan Moya, 2017).

Jorge María Martínez García nació en Avilés, tenía un nombre convencional, pero era un hombre inusual en todo. Se hizo famoso por su carisma provocador y un espíritu punk que no era de postal, era marcadamente genuino. Nadie como él –o puede que tal vez solo Iosu Expósito (1960-1992), de Eskorbuto– representó con tanta visceralidad la idea de peligro, de imprevisibilidad y de temperamento violento en toda la historia del rock en el estado español. Acabó convirtiéndose, tal vez, en esclavo del propio personaje que él había construido, por otro lado realmente gracioso, un tipo con tal lucidez verborreica y gestual que era completamente imposible aburrirse con él. Pero él mismo siempre fue consciente de quién era, hasta el punto de que en sus últimos años se definía como un esperpento y defendía ese papel con todo su orgullo.

Desde el principio su vida estuvo sometida a las leyes de la paradoja. Nació un 1 de mayo, de una familia asturiana de rancio abolengo militar. No es broma: era descendiente de Pedro Menéndez de Avilés, que fue gobernador de Florida y Cuba durante el reinado de Felipe II. De su propiedad era el Palacio de Bolgues, caserón señorial decadente y casa del misterio en la que Martínez residía en soledad durante largas etapas de su vida. Se llevaba fatal con su padre porque, como decía él, eran dos gallos en el mismo corral. Y desde temprana edad fue tan díscolo como se le conoció después, firmemente aferrado a la idea de que el hombre es malo por naturaleza. Esta incorregibilidad obligó a su familia a llevarlo a una escuela “militarizada”, según sus propias palabras, y seguro que de allí le surgió la inspiración para componer canciones como “Destruye”. “Ese colegio me convirtió en un verdadero hijo de puta”, decía él. Luego comenzó la carrera de Derecho y la dejó porque vaya gilipollez estudiar leyes cuando no creía en ellas.

Cancionero bestia, bestia

La mejor canción del grupo, “Tiempos nuevos, tiempos salvajes”, abría desde lo más alto el que también fue su mejor álbum. Todo un revulsivo para el rock español de la época, que se abría a un mundo propio tan turbio como lúcido. Se sigue diciendo que el tema antes citado y “Yo soy quien espía los juegos de los niños” nunca perdieron su vigencia, pero tampoco lo ha hecho “La casa del misterio”, aún abierta a todo un universo de sugerencias. Desde un desequilibrio también característico de Ilegales, lo alternaron con vaciladas como “¡Heil Hitler!”, “¡Hola mamoncete!” y “Problema sexual”, que, al igual que Siniestro Total aquel año, consiguió tener un curioso calado entre el público preadolescente.

Martínez nunca estuvo del todo satisfecho con una producción demasiado lastrada por los cánones de la época, con un bajo y una batería que sonaban a plástico. Sin embargo, se reúne aquí otra estupenda colección de canciones que ahora miraba hacia un escenario de causticidad global (“África paga”, “Hombre blanco”) y sátira local (“Quiero ser millonario”, “La chica del club de golf”, “Odio los pasodobles”). La más reconocible, a su pesar, fue “Soy un macarra”, una gracieta que la compañía decidió elegir como primer single, y con eso se forraron. Todas suenan mejor en directo. “Destruye”, tan aplacada aquí, era el cierre incendiario y pogoso perfecto para sus conciertos.

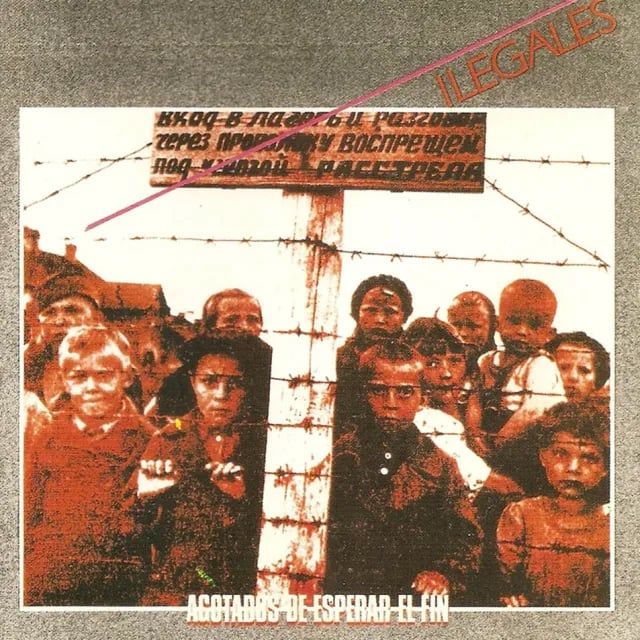

Aunque el título, la esquela de portada y también canciones como la excepcional “Enamorados de Varsovia” puedan remitir a la onda siniestra, este tercer álbum, más crudo que el anterior, representa muy bien la esencia Ilegal. En “El norte está lleno de frío” se palpa la conflictividad de la reconversión industrial con más impacto y lucidez que en el grueso de aquel rock radical vasco del que fueron coetáneos; mientras que “Ella saltó por la ventana” y “Hacer mucho ruido” tienen melodías y ritmos que enganchan de una forma peculiar, ese tipo de hits en los que dices “un momento, ¿pero qué demonios estoy cantando?”.

La reconfiguración que podemos denominar Ilegales versión 2 se inició en el irregular “Chicos pálidos para la máquina” (1988), con el añadido de teclados y saxo. Quizá el quinto álbum no tuviera singles tan brillantes, pero, en conjunto, es mejor. Arranca con la chulería ácida de “Suena en los clubs un blues secreto” y “Baila idiota”, aunque sus mejores momentos son esos medios tiempos con carga de profundidad diría que bukowskiana: desde “Me gusta como hueles” a “Todo está permitido” o “Despierta en el planeta diario”, por no hablar del aroma de himno cosaco de “Canción obscena”.

La foto de portada ya anticipa la autoparodia en que caería Martínez en los últimos años, pero este álbum, con el que inauguraba su propio sello, revitalizó al grupo en un momento en que parecía a punto de caer en el olvido. También lo llevó a recuperar su esencia en formato trío y con canciones que hablaban de delincuencia y marginalidad, como “El demonio”, “Motín en la prisión” o la más actual “Chica del Este”, mientras que “Vuelven los problemas” nos los devolvía encendidos y adrenalínicos. Lo presentaron en una gira rejuvenecedora: inolvidables las intensísimas tres noches en la sala El Sol en Madrid. ∎