Revisión

Bee Gees: bestia pop de tres cabezas y mil tentáculos

En una larga entrevista en ‘Billboard’ de marzo de 2001, celebración de los 35 años del grupo, Barry Gibb definía a Bee Gees como “tres hermanos conocidos por componer canciones; eso es lo que hacemos”. Y añadía: “No somos un grupo pop que pasa de moda y vuelve a resurgir; somos un equipo de composición”.

A lo largo de, finalmente, más de medio siglo de carrera, Barry y los mellizos Maurice y Robin se resistieron a pasar de moda. A veces siguieron y sublimaron tendencias (el pop orquestal beatleiano, el R&B estadounidense). Y en los 70, impulsaron como nadie una de ellas, la música disco. ¿El elemento aglutinador? Sobre todo en los 60, su preferencia por las orquestaciones lo más ricas posibles. Pero por encima de todo reinó siempre la melodía vocal. Con esas melodías no podían modas, tiempos ni envidias.

British Invasion

Más adelante tomarían protagonismo el falsete de Barry o el temblor de Robin, pero en sus inicios como trío preadolescente preferían fundir sus voces en perfectas armonías de tres partes bajo el influjo de The Everly Brothers. Aunque criados en la Isla de Man, entre 1958 y 1967 vivieron con sus padres en Australia, donde saborearon la verdadera fama ya muy jóvenes con “Spicks And Specks”, un hit de pop sixties en el que no escondían (más bien al contrario) su amor por los Beatles. Su ambición y la de Hugh Gibb, su padre/mánager, era que la empresa de management de Brian Epstein se encargase también de Bee Gees. Los acabó fichando para ella Robert Stigwood, al que el representante de Lennon, Macca y compañía había convertido en descubridor de talentos. En pocos meses, eran estrellas a ambos lados del Atlántico con “New York Mining Disaster 1941” (1967).

El primero era el mejor

(Polydor, 1967)

Crónica de una separación grabada

La reunión fue progresiva. En agosto de 1969, Barry y Maurice se marcaron sin Robin un hit llamado “Don’t Forget To Remember”, parte de la banda sonora del especial musical para BBC Two “Cucumber Castle” (1970). Al agosto siguiente ya estaban juntos y no tardaban en triunfar como trío con “Lonely Days”, sobre los días que pasaron separados, y algo más adelante “How Can You Mend A Broken Heart”, sobre lo bien que sienta hacer las paces. Por desgracia, su renovado apego por la balada dejó pronto de llamar la atención y entre 1972 y 1974 el grupo parecía, de nuevo, tocado y hundido.

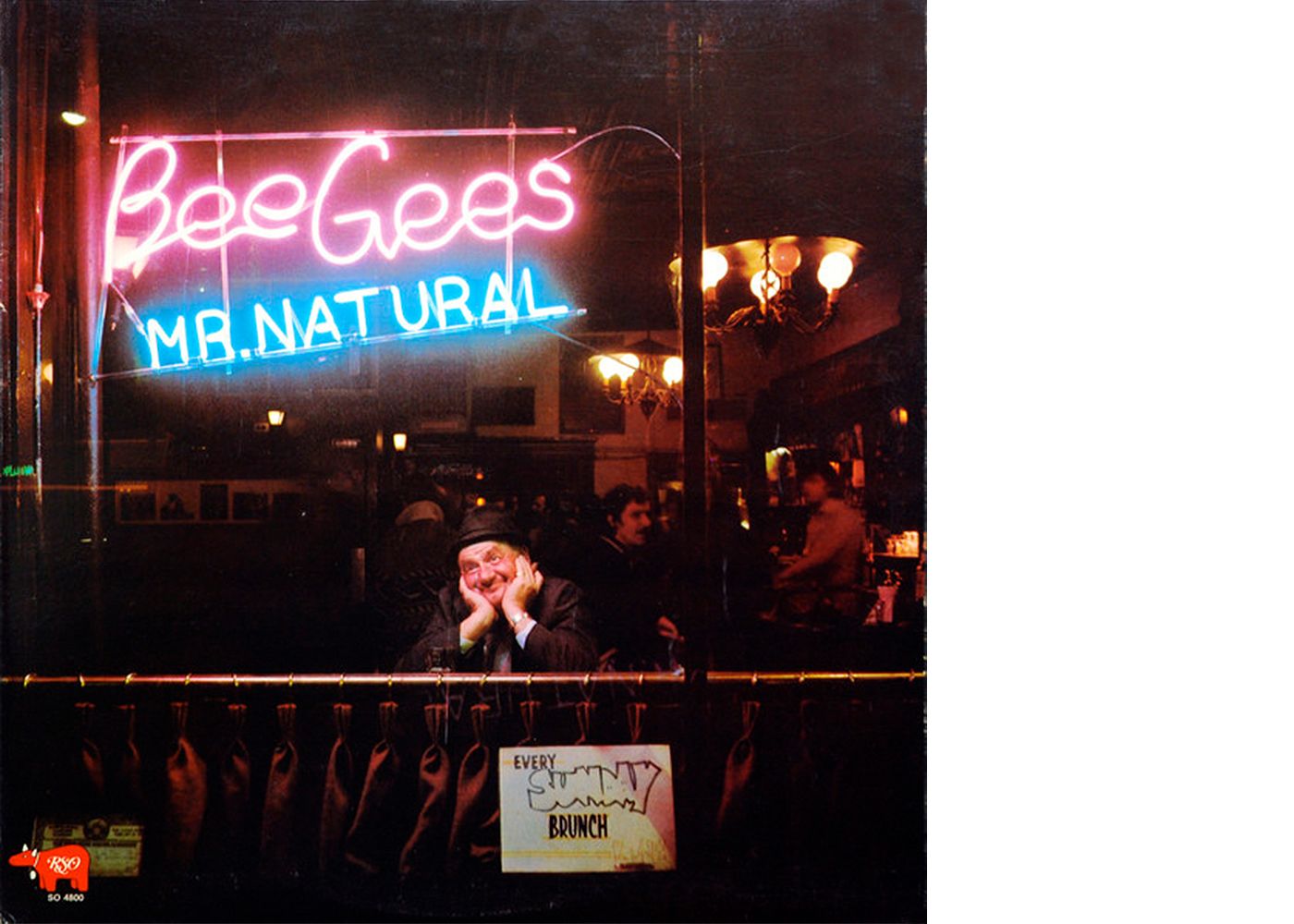

Un disco a reivindicar

(RSO, 1974)

Fiebre que sube y baja

Leyenda urbana a desmentir sobre Bee Gees: “Fiebre del sábado noche” (John Badham, 1977) los convirtió en estrellas o los rescató de alguna clase de declive. No es así. Por entonces ya estaban en una fase estelar de su carrera, gracias al infeccioso R&B de “Jive Talkin’”, pero también a la directamente disco “You Should Be Dancing”, extracto del primer álbum (“Children Of The World”, 1976) producido por el equipo Gibb-Galuten-Richardson.

Cuando Robert Stigwood pidió algo de material a Bee Gees para una película basada en un artículo (bastante fantasioso) de su amigo Nik Cohn, no sabía lo que se iba a encontrar. Los cinco temas que escuchó eran cinco obras maestras: “Stayin’ Alive”, “Night Fever”, “How Deep Is Your Love”, “More Than A Woman” e “If I Can’t Have You”, esta última cantada al final por Yvonne Elliman. Las quiso todas. Tampoco Bee Gees sabían lo que se iban a encontrar cuando decidieron cederlas: un fenómeno de dimensiones colosales, ciclópeas, de aquellos que incluyen obligatoriamente una reacción violenta antes o después. “Disco sucks” fue el nombre de un movimiento miope. “Bad disco sucks” habría sido mejor. Los Gibb, Travolta y Badham molan.

“Hitmakers” por encargo

Pasada la época del sofisticado “Spirits Having Flown” (1979) y en plena fiebre anti-disco, Bee Gees se convirtieron en una especie de anatema para las radios, sobre todo en Estados Unidos, aunque el álbum “Living Eyes” (1981) contuviera menos disco que folk-pop. Pero los 80 no fueron, ni mucho menos, días de pena para el grupo. Seguían sonando sus canciones, solo que cantadas por otros y, sobre todo, otras: Barbra Streisand (“Guilty”, de 1980, era casi un disco de Bee Gees con otra voz al frente), Dionne Warwick (“Heartbreaker”, 1982), Dolly Parton (con Kenny Rogers a dúo en la torrencial “Islands In The Stream”, 1983) o Diana Ross (“Chain Reaction”, 1985).

Pero no esperaron a los ochenta para impulsar carreras ajenas. Ya en los sesenta, compusieron (y tocaron en) canciones de The Marbles, Lori Balmer, Samantha Sang (como la enorme “Emotion”, después revisitada por Destiny’s Child) y P.P. Arnold. En los setenta, Barry se impuso la misión de convertir en estrella a Andy Gibb, el más pequeño de los hermanos; misión conseguida muy rápida con tres primeros singles que fueron, uno detrás de otro, número uno en Estados Unidos.

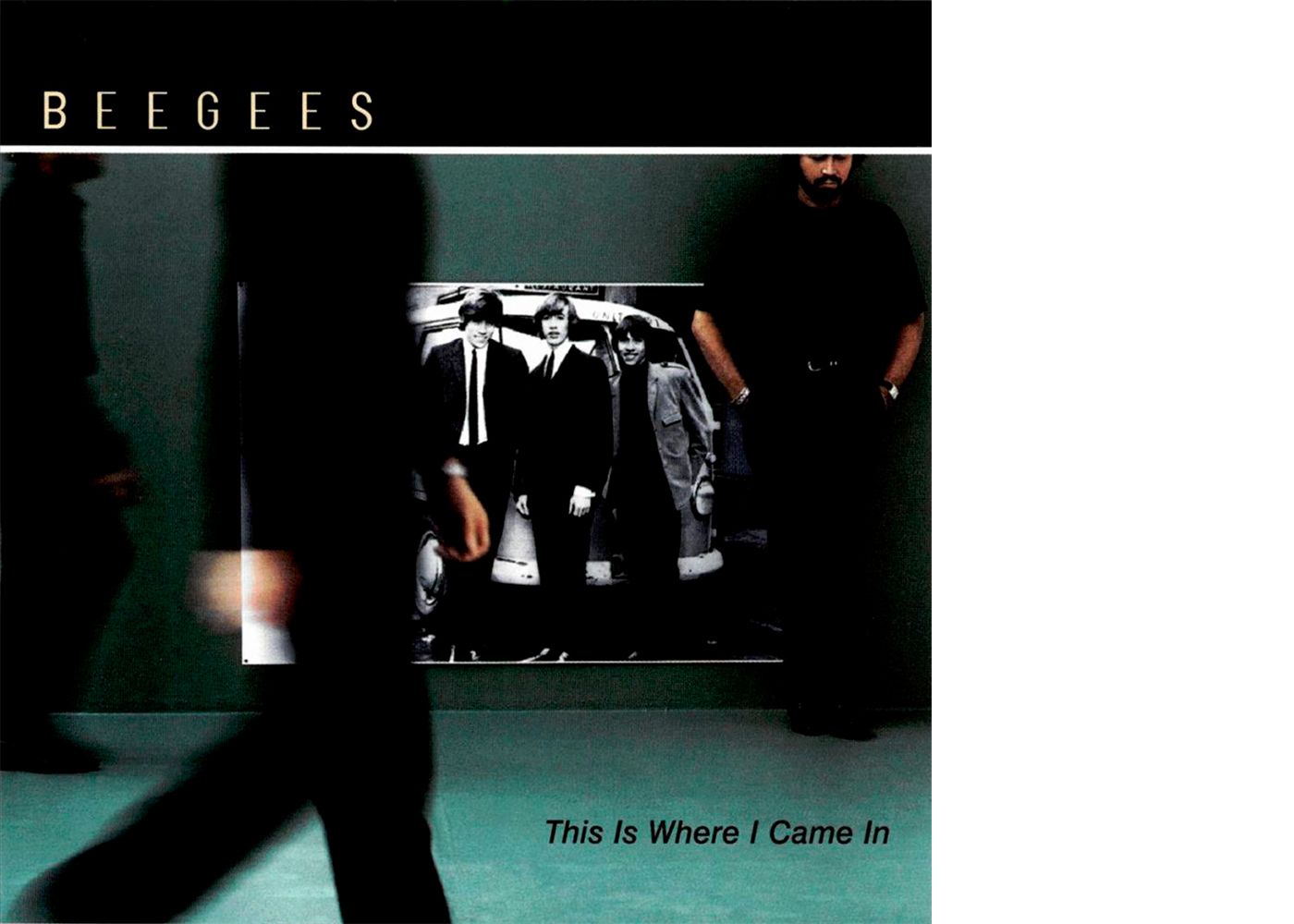

El menos favorito

(Polydor, 2001)

¿Y dónde no están?

Melodías que enamoran

I Started A Joke

de “Idea” > Polydor, 1968

Esta balada liderada por Robin es la banda sonora perfecta de cualquier lío embarazoso: ese momento tan universal de decir algo y que solo siga el silencio. Faith No More la versionaron como single final (y póstumo); también se la apropiaron The Orb y Robbie Williams, pero mejor correr un tupido velo.

Tragedy

de “Spirits Having Flown” > RSO, 1979

En su último disco con verdadera sobrecarga de hits también brillan “Too Much Heaven” y sus capas y capas de armonías celestiales, o la extática “Love You Inside Out”, pero el premio al mayor impacto pop se lo lleva “Tragedy”, obra maestra con una estructura diabólica en la que cada elemento aporta e importa.

How Deep Is Your Love

de “Saturday Night Fever” > RSO, 1977

Bee Gees ya habían solidificado el subgénero de la balada disco con “Fanny (Be Tender With My Love)” y “Love So Right”. Pero aquí (y con no poca aportación del teclista Blue Weaver, aunque no esté acreditado como compositor) consiguieron el himno definitivo para la hora de “las lentas”.

Jive Talkin’

de “Main Course” > RSO, 1975

Lo recuerda Bob Stanley en “Yeah! Yeah! Yeah!: la historia del pop moderno” (2013): “Un día, al cruzar por un viejo puente de camino al estudio, Barry se quedó con el ritmo que hacían las ruedas del coche al pisar las juntas; una vez transcrito, el ritmo se convirtió en “Jive Talkin’”. Bomba R&B y, en cierto modo, concrète.

New York Mining Disaster 1941

de “Bee Gees’ 1st” > Polydor, 1967

El triunfo de la imaginación: en 1967, los Bee Gees todavía no habían puesto el pie en Nueva York, y en 1941 no hubo ninguna tragedia minera por allí; la verdadera inspiración fue la tragedia de la aldea galesa de Aberfan de 1966. Un clásico del pop sixties con armonías estremecedoras a cargo de Barry y Robin.

You Should Be Dancing

de “Children Of The World” > RSO, 1976

Los Gibb usan el falsete de su modo más descarado, hiriente y efectivo hasta la fecha. Su groove es cuatro por cuatro, puro disco, y a la altura del break cuenta con timbales de Stephen Stills. Travolta lo baila como si no hubiera mañana, totalmente en solitario, en “Fiebre del sábado noche”.

How Can You Mend A Broken Heart

de “Trafalgar” > Polydor, 1971

Esta esponjosa balada country-soul enamoró al mismísimo Al Green, quien la grabó no mucho después para su clásico álbum de 1972 “Let’s Stay Together”. Hace poco la hemos oído como banda sonora de un emotivo reencuentro y despedida entre padre e hijo en el episodio “Rojo, blanco y azul” de “Small Axe” (Steve McQueen, 2020).

Massachussetts

de “Horizontal” > Polydor, 1968

No, no hace falta escribir sobre lo que conoces. Igual que no habían estado en Nueva York, los Gibb tampoco habían ido por Massachussetts, pero les fascinaba la palabra: ¡todas esas eses! Esta maravilla folk-pop no tenía que ser para ellos; la compusieron pensando en The Seekers, pero no lograron hacérsela llegar.

To Love Somebody

de “Bee Gees’ 1st” > Polydor, 1967

Tampoco Otis Redding llegó a grabar esta canción hecha a su medida. Una pena, pero, oye, la grabaron más de dos docenas de artistas, entre ellos Janis Joplin, Nina Simone, The Flying Burrito Brothers y hasta Gallon Drunk. Gram Parsons debe ser, de hecho, quien mejor partido emocional ha sacado a la composición. Todo un estándar.

Stayin’ Alive

de “Saturday Night Fever” > RSO, 1977

Igual es muy obvio como número uno, pero es que a veces la canción más popular de un grupo lo es por un motivo. O muchos: la línea de bajo insidiosa de Maurice, el no menos insistente bucle de batería (una cinta de seis metros que recorría toda la sala de control del estudio), el teclado mágico de Blue Weaver o, ya a nivel vocal, el juego entre el trémolo de Gibb, el vibrato de Robin y la ductilidad de Maurice. Es especial también por el contraste entre un sonido vitalista y una letra, en realidad, bastante oscura, en consonancia con la tristeza de una película injustamente recordada a menudo como mero festival camp. ∎