Visto / No visto

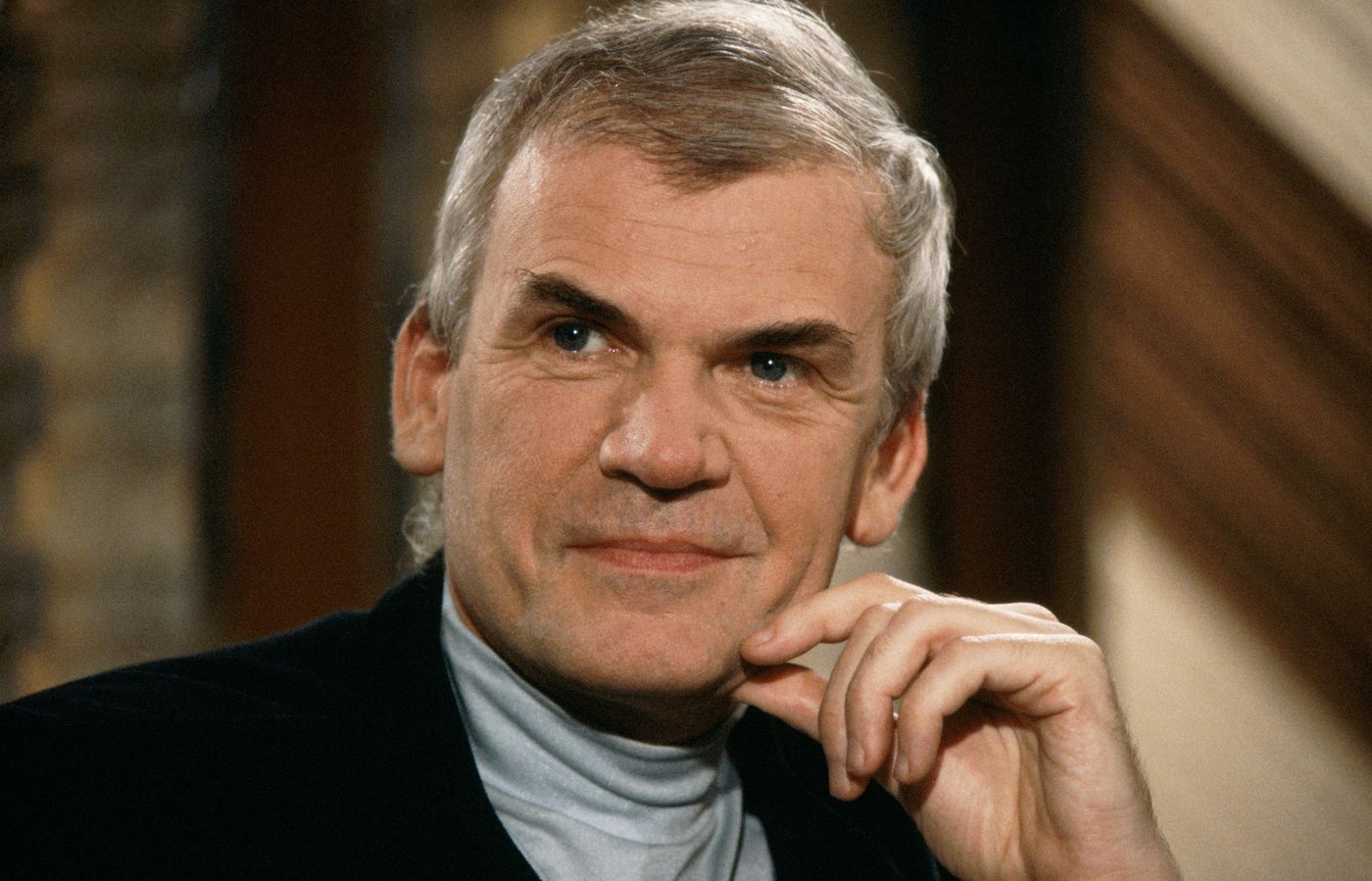

Milan Kundera y la muerte del buen humor

Solo desde lo alto del infinito buen humor puedes observar debajo de ti la eterna estupidez de los hombres, y reírte de ella”, dejó escrito hace algo más de una década, eones y años luz para estos días de prisa algorítmica y clics enloquecidos, Milan Kundera (Brno, 1929-París, 2023). El humor, ya ven, era importante. ¿Cómo no iba a serlo para alguien que se estrenó en esto de escribir y publicar con una feroz y peliaguda sátira sobre el totalitarismo estalinista como “La broma” (1967; Plaza & Janés, 1970) –“¡el optimismo es el opio del pueblo!”– y cuya maldición fue estar rodeado de océanos de estupidez humana? El humor, dicen, es una de las razones por las que nunca le dieron el Nobel. El humor y, bueno, también un supuesto caso de delación cuando era un entusiasta comunista en la Praga de antes de la Primavera de 1968. Una acusación que Kundera, por cierto, siempre negó.

El caso es que, sin llegar a los extremos de Jaroslav Hašek y Franz Kafka, ilustres compatriotas y, cada a uno a su retorcida manera, maestros de eso de la risa floja y nerviosa, el autor de “El libro de la risa y el olvido” (1979; Seix Barral, 1980) hizo siempre bandera del humor, del buen humor, quizá como manera de quitarle hierro a una vida que parecía en muchos momentos una broma pesada del destino. Porque Kundera, fallecido el pasado martes a los 94 años, fue escritor a la contra, novelista a pesar de todo. Su vida, de hecho, empezó a parecerse demasiado a la de Ludvik Jahn, protagonista de “La broma”, cuando los tanques rusos aplastaron la Primavera de Praga y acabó, como Jahn, convertido en un renegado. No lo enviaron a las minas, pero casi: le arrebataron su trabajo como profesor de cine, prohibieron sus libros y en 1975 le dieron la patada definitiva, retirándole la nacionalidad checa. Él, ferviente comunista en sus años mozos, había pasado a engrosar casi todas las listas negras imaginables y subsistía como buenamente podía tocando el piano y la trompeta en cabarets diminutos. Para troncharse, ¿verdad?

Exiliado en París, donde obtuvo la nacionalidad francesa en 1981, Kundera hizo lo que se supone que ha de hacer todo intelectual renegado: cambió de idioma, se borró del mapa público (llevaba más de dos décadas sin conceder entrevista) y entregó a imprenta “La insoportable levedad del ser” (1984; Tusquets, 1985), su obra cumbre y hit emocional para universitarios y gente sensible en general. “La estupidez de la gente viene de tener respuesta para todo. La sabiduría de la novela viene de tener una pregunta para todo”, defendía un autor que, apátrida y desposeído, solo se sentía ligado “a la desprestigiada herencia de Cervantes”. Y si de algo podía presumir el autor del Quijote, ya saben, era de humor. De buen humor.

Es cierto que Kundera, como Salinger, es uno de esos autores que envejecen regular según la edad a la que uno le hinque el diente: no es lo mismo echarse al coleto “La insoportable levedad del ser” y su deshojar la margarita de la responsabilidad y el compromiso siendo un adolescente que acercarse a ella como adulto descreído y poco impresionable. “Fiel a su título, el libro había flotado fuera de mi mente como un globo de aire caliente que sale a la deriva de sus amarras… De los personajes no retuve nada en absoluto, ni siquiera sus nombres”, reconocía hace años John Banville a la hora de evaluar el poso de aquella novela troncal en la educación sentimental de una generación. Con todo, añadía el irlandés, lo importante no era eso, sino la relevancia, “la sensación de vida sentida que comunican los novelistas verdaderamente grandes”. Y de eso, no hay duda, Kundera andaba sobrado. De eso y, claro, también de buen humor. ∎