Fuera de Juego

Jean-Claude Carrière: todos tus amigos

El obituario de Jean-Claude Carrière (Colombières-sur-Orb, Hérault, 19 de septiembre de 1931-París, 8 de febrero de 2021) es escurridizo porque su legado es la obra de otros hombres. Espléndido y generoso, compuso una de esas figuras que solo se dan en Francia: la del guionista con cara y ojos al que se agasaja y se ruega comparecencia en tertulias televisivas, aunque no siempre es fácil identificar su voz entrañada en filmografías tan timbradas como las de Nagisa Oshima, Philippe Garrel, Jean-Luc Godard o Michael Haneke.

Esa discreción suya, una autoría sorda que alude a su formación inversa, de la pantalla al papel, cuando empezó en el oficio novelizando películas de Jacques Tati, le permitió más tarde constituir matrimonios profesionales de categoría con directores como Louis Malle o el que fuera su asistente Volker Schlöndorff, con Jean-Paul Rappeneau, Jacques Deray o Milos Forman, entre otros.

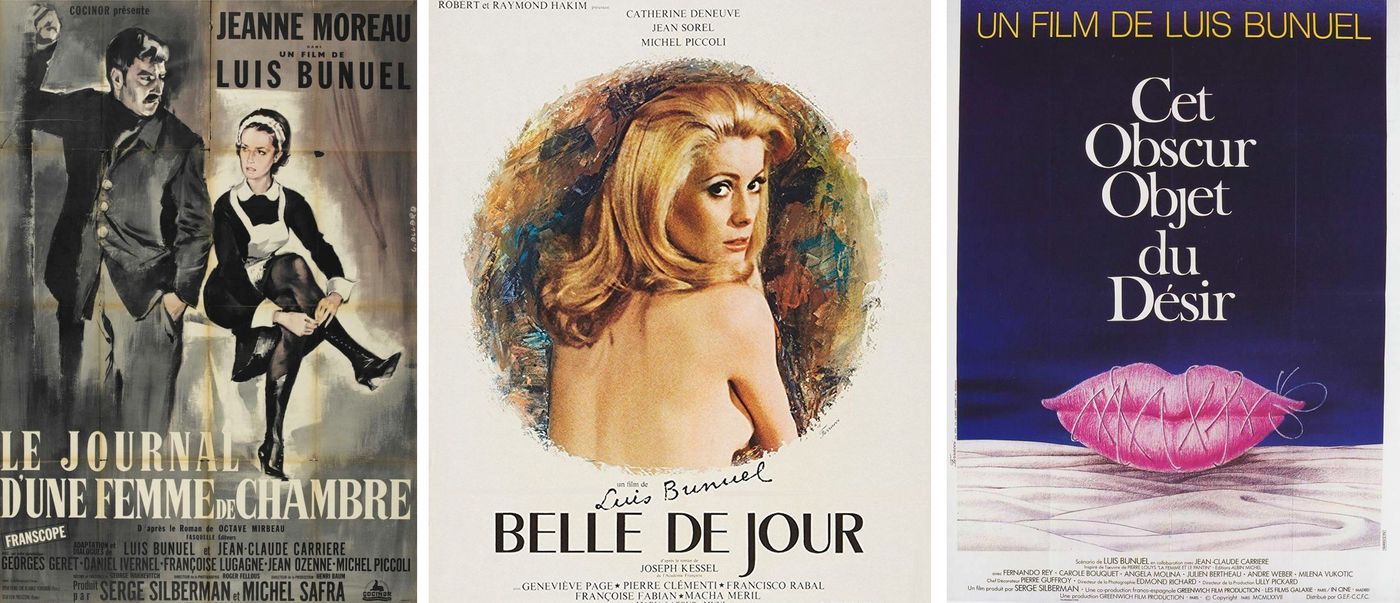

Pero a nadie se le escapa que si estamos ahora dedicándole un artículo a un guionista (dónde se ha visto) se debe a los jugosos frutos de su relación con Buñuel, a quien acompañó de la mano en su etapa francesa, primero con “Diario de una camarera” (1964) y luego en la fragua de otras cinco piedras preciosas, deslumbrantes, como fueron “Belle de jour” (1967), “La Vía Láctea” (1969), “El discreto encanto de la burguesía” (1972), “El fantasma de la libertad” (1974) y “Ese oscuro objeto del deseo” (1977). Por filmar les quedaron varios libretos, entre ellos la adaptación de “El monje” de Matthew G. Lewis (que acabó dirigiendo Ado Kyrou en 1972) o la de “Allá lejos”, el clásico heterodoxo de Joris-Karl Huysmans de 1891, que habría protagonizado Gerard Depardieu.

Junto a Buñuel, pero también en otras alcobas (recuerdo ahora la trémula y melancólica “Liza” de Marco Ferreri de 1972), Carrière practicó un cine de propósito irracional, tirando a esencialista en su despojarnos de nosotros mismos, que se zafaba de lo psicológico, ponderaba los grados de realidad y fantasía que habitamos e insistía en algo que censuran los manuales de guión: el subconsciente. Acciones autónomas, escenas ciegas, decisiones que no dan lugar a nada… al menos en pantalla. El deje venía de los surrealistas y de una intuición persistente: que la razón inmoderada es pasaporte seguro a la idiocia.

Hijo de viticultores, ecologista temprano y militante, bilingüe acabado (el español le fue indispensable en la blasfemia para cagarse en Dios como Dios manda), dio buen uso a lo institucional declinando ingresar en la Academia Francesa. Fue también dibujante y, aunque en términos generales ejerció la escritura servil y un tanto eventual que solicita el libreto para cine, que es criatura destinada a transustanciarse en movimiento, proveyó a esa escritura devaluada en ingeniería de un calibre poético, de una extrañeza deliberada. Elevó la profesión.

Sus temas fueron lo de menos porque fueron, se ha dicho, temas ajenos. Y si como guionista destacó en el terreno del encargo y la adaptación (resolvió con maña la de “La insoportable levedad del ser” para Philip Kaufman en 1988, por ejemplo, que no era fácil), en sus libros escribió mucho de otros libros, de relatos y mentiras, de sucesos y leyendas indias, sufíes, chinas, judías, budistas o africanas. Y de mayas, de aztecas y de españoles, cuestiones de base, bienes raíces.

A finales de los 50, me apetece recordar, dio a imprenta un puñado de bolsilibros de miedo para la colección Angoisse de Fleuve Noir, novelitas derivadas de la criatura de Frankenstein que firmó amparado en el nombre de pluma colectivo de la editorial, Benoît Becker. Con los años, su libro más famoso tampoco sería suyo, ya que se compuso de recuerdos prestados, aquel “Mi último suspiro” de 1982 sobre el que Buñuel le pidió discreción: “No le diga a nadie que fue usted quien lo escribió”.

Carrière hizo de todo, en fin, pero todavía no se había muerto nunca. Esto último lo hizo en casa, sano y salvo, durmiendo y a los 89 años vividos, lo cual es un morirse bien, fenomenal y sobre todo descalzo. ∎