Artículo

Volver a un hogar roto: “I’m New Here” y el eterno retorno a Gil Scott-Heron

1. “I’m New Here”: regreso y despedida

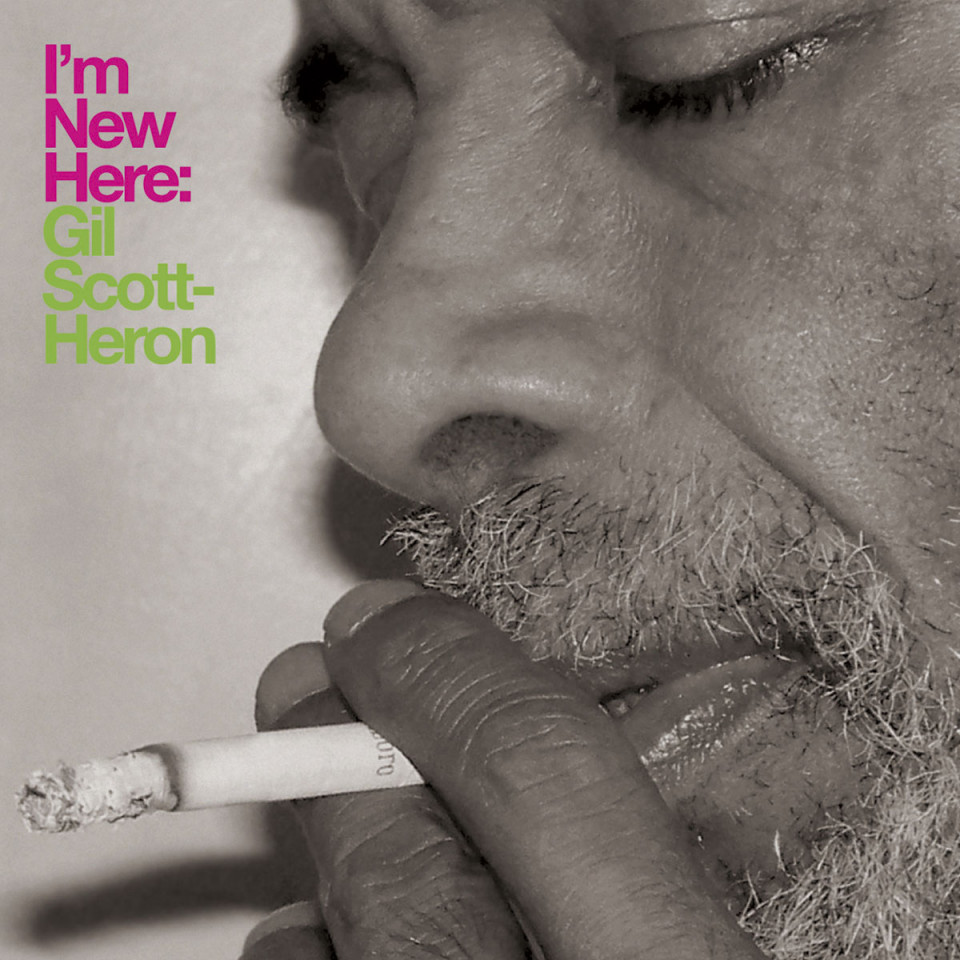

Cuando se editó “I’m New Here” (XL-Popstock) en febrero de 2010, el disco fue saludado como el retorno triunfal (y contra pronóstico) de Gil Scott-Heron. La trayectoria del autor de “Pieces Of A Man” (Flying Dutchman, 1971) se había secado a principios de los ochenta; desde entonces, tan solo “Spirits” (TVT, 1994) había aportado unas constantes vitales que no se tradujeron en una nueva racha creativa de madurez. El hombre que proclamó que la revolución nunca sería televisada afirmaba que él nunca dejó de componer nuevo material, pero durante aquellos años su único plan parecía consistir en arreglárselas para tener dinero en mano para costearse su adicción al crack, levantando bolos desde el posibilismo y tendiendo la mano a los royalties que le llegaban de parte de una generación de raperos (con Common y Kanye West a la cabeza) que lo tenían como referente y que, sample mediante, se negaban a que su discurso cayera en el olvido (se podría argumentar que, durante mucho tiempo, hemos escuchado más a Scott-Heron a través de otros artistas que en sus discos originales). Pero la verdadera estrategia de reflote llegó desde el otro lado del Atlántico: Richard Russell, dueño del sello británico XL, se puso en contacto con el músico para tantear la posibilidad de grabar un nuevo trabajo. El primer encuentro entre ambos tuvo lugar en 2006 en la cárcel de Rikers Island, donde Scott-Heron estaba preso por posesión de cocaína. Desde aquel momento, quedó claro que el proceso del álbum debería adaptarse a la errática realidad de su autor, desperdigando sesiones en el tiempo y exprimiendo hasta la última gota de lo que este estuviera en disposición de ofrecer.

La forma de “I’m New Here” se presta al registro introspectivo, haciendo que el activista, fatigado, admita tácitamente que ya no puede cambiar el mundo, sino solamente ofrecer el testimonio de una decadencia que no lo ha quebrado del todo. Pero, a pesar de la apariencia confesional, Scott-Heron se resistía a considerar este trabajo como un disco enteramente personal, atribuyendo buena parte del resultado al tesón y las visiones de Russell (en una entrevista para ‘The New Yorker’, se retrataba a sí mismo como una aparición en el sueño de su productor / admirador). La fragilidad del artista sobre el fondo sónico podría traernos a la mente “Relámpago sobre agua” (1980), la película imposible que Wim Wenders quiso filmar con un Nicholas Ray agonizante. Afortunadamente, la adoración de Richard Russell posee una mayor consciencia sobre la condición de la persona que está retratando, algo que evita que el resultado sea frustrante o embarazoso, y acerca “I’m New Here” al concepto de la serie “American Recordings” de Johnny Cash, otra invocación de sabor monocromo, auspiciada en este caso por Rick Rubin; o al fundido a negro que realizan los discos postreros de Leonard Cohen. No se trataba de simular que Gil Scott-Heron paseaba por el siglo XXI todavía en su fase imperial, sino asumir los cambios en su timbre, en su físico y en su lucidez, reconocer en ello la ruina pero también la majestad de la que aún era capaz, y proyectar su figura tal como era en aquel momento: una alucinación desgarbada (mas imponente), dueña de la misma dignidad que los personajes de Pedro Costa (no es una observación caprichosa: el cineasta y el músico barajaron la posibilidad de colaborar en “Caballo dinero”). Un manto de hojas secas, a punto de ser desintegrado por un viento que debía hacer llegar su influencia a una nueva generación de oyentes, como si fuera el escalofrío de algo que está a punto de convertirse en Historia.

2. “We’re New Here”: Jamie xx y la expansión

3. “We’re New Again”: Makaya McCraven reencuentra a Gil Scott-Heron

En 2020 se ha cumplido una década de la aparición de “I’m New Here”, efeméride que Richard Russell ha querido celebrar con una reedición ampliada del disco, pero también con una nueva visita a este hogar tan roto como fértil, ahora a cargo de Makaya McCraven. Al igual que Jamie xx, el batería y productor de Chicago recibió el encargo con cierto vértigo, agudizado por el hecho de que el sujeto del homenaje ya no podía dar su bendición a los cambios que iba a operar sobre su obra. Como en “We’re New Here”, la idiosincrasia de la producción original de Russell fue descartada, reemplazada por un combo instrumental en el que la percusión de McCraven se acompaña de la guitarra de Jeff Parker (Tortoise), el bajo de Junius Paul, los teclados de Greg Spero, el arpa de Brandee Younger o la versatilidad de Ben Lamar Gay, que aporta tanto la cuerda del diddley bow como el metal de las campanas. El método de trabajo de McCraven consiste en recomponer los flujos de las jam sessions en las que participa, transformándolas en collages que canalizan una determinada visión del sonido. En este caso, mientras buscaba el camino para acercarse a las palabras de Gil Scott-Heron, el productor sumó a la pulsación de los músicos antiguas grabaciones de sus padres, Stephen McCraven –batería y colaborador de Archie Shepp y de diversos miembros de The Last Poets, colectivo cercano a Scott-Heron a finales de los sesenta– y la cantante folk húngara Ágnes Zsigmondi. En cierto modo, McCraven intuyó que la cuestión principal que atravesaba “I’m New Here” era la de un hogar extraviado, cuya ausencia convertía al autor en un espectro errabundo (esa era, al fin y al cabo, su súplica en “New York Is Killing Me”: marcharse de la metrópolis nociva y volver a Jackson, Tennessee, donde vivió con su abuela cuando sus padres se separaron). En consecuencia, McCraven tomó la decisión fundamental de alterar radicalmente la secuencia de la obra original y proponer un nuevo itinerario que circula alrededor de “On Coming Of A Broken Home”, ahora dividida en cuatro movimientos que marcan los distintos actos del álbum. En un gesto de modestia, McCraven ha preferido que siga siendo el nombre de Gil Scott-Heron el que encabece este nuevo trabajo, reservándose para él el subtítulo de arreglista. El título propuesto ahora, “We’re New Again” (XL-Popstock, 2020), sugiere un reflorecimiento de la música, y lo cierto es que, aunque el beat espiritual que proponen McCraven y su banda no sea una réplica del sonido de las grabaciones más canónicas de Gil Scott-Heron, la sensación es la de que la voz del autor regresa a la tradición afroamericana y contracultural que lo impulsó.

Re-Make, Re-Model: discos reelaborados

“I’m New Here” no es precisamente el único álbum sujeto a revisión. En los últimos años, han proliferado los artistas que, como el Pierre Menard borgiano, han querido superponerse a obras canónicas. Repasamos aquí algunos casos, que proponen distintas maneras de relacionarse con la materia que los inspira.

“Exile On Main St.”

Jon Spencer, Cristina Martínez, Neil Michael Hagerty y compañía tenían sus razones para presentarse en sociedad con una relectura íntegra y en cochambrosa baja fidelidad de una de las obras cumbre de The Rolling Stones. “Exile On Main St.” (Rolling Stones, 1972) siempre ha aparecido rodeado de una leyenda de excesos, fruto de una creatividad dionísiaca y disoluta. Pero no es lo mismo desfasar en una villa de la Costa Azul que en un tugurio, por lo que el grupo se encaramó a estas canciones sintiéndose con derecho a reclamar el desorden que, en teoría, debían transmitir.

“Songs From A Room”

El cancionero de Leonard Cohen siempre ha sido un lugar al que otros artistas han acudido en busca de inspiración. Peregrinar a la torre de la canción sirve para homenajear al poeta, pero también para definir trayectorias. Es el caso de Olivier Lambin, en arte Red, cultivador del ambient folk minimalista que se abalanzó encima de “Songs From A Room” (Columbia, 1969) con un amor lleno de espinas. Posiblemente, en el segundo disco del canadiense, Red veía esa obra tocada por el genio de lo esencial que él mismo llevaba años viendo cómo se le escapaba entre los dedos.

“Out To Lunch”

En el free jazz no hay metas, solo puntos de partida, prestándose como ningún otro estilo a la revisión libérrima. En la versión de Otomo Yoshihide, “Out To Lunch!” (Blue Note, 1964) pierde el signo de exclamación en el título, pero gana en personal: frente al quinteto original de Eric Dolphy, aquí encontramos más de una decena de músicos, figuras de la improvisación nipona, pero también aliados europeos como Mats Gustafsson y Axel Dörner. El combo arma un barullo más aparatoso que el de sus mayores, pero Otomo ata en corto el caos y no pierde de vista el tacto con que Dolphy trataba sus audacias armónicas.

“What’s Going On”

O cuando el remake se convierte en una cuestión política. Después de la catástrofe del Katrina, The Dirty Dozen Brass Band, puntales de la escena musical de Nueva Orleans, miraron a los ojos de la ciudad devastada y se propusieron reflejar lo que estaba pasando, igual que hizo Marvin Gaye a principios de los setenta. De este modo, tradujeron una de las obras capitales de la música negra, editada por Tamla en 1971, al lenguaje dixieland, con espíritu rumboso, pero también airado, como realza la colaboración de Chuck D en el tema titular.

“Rise Above”

Un día, Dave Longstreth tuvo el deseo de escribir una canción que ya existía. No una versión, sino algo que fuera a la vez nuevo y derivativo. Para ello, fijó su mirada en Black Flag y su “Damaged” (SST, 1981), un disco omnipresente durante su adolescencia pero que llevaba casi dos décadas sin escuchar. ¿Sería capaz de rehacerlo de memoria? “Rise Above” conserva los títulos y las letras del original, pero deforma todo lo demás en el funambulismo post-pop que se convertiría en la seña de identidad de Dirty Projectors. Dicho de otro modo, en lugar de hallar el reflejo del hardcore, el grupo se encontró a sí mismo.

“Rufus Does Judy At Carnegie Hall”

¿Se puede replicar un concierto, conjurar la atmósfera de un momento compartido por un artista y su público? En los años negros que siguieron a los atentados terroristas del 11-S, Rufus Wainwright encontró solaz escuchando el doble álbum en directo de Judy Garland en el Carnegie Hall, editado en 1961, quintaesencia del show business como gloria evasiva. El deseo de compartir ese bálsamo con sus contemporáneos llevó al cantante a planear una recreación del espectáculo, en el mismo escenario que pisó Garland y con una orquesta de 36 músicos. Un capricho monumental, que el artista saca adelante como una fastuosa nota al pie de la Historia.

“Loveless”

Escuchar la obra maestra del shoegaze versionada por unos exponentes concienzudos del post-rock tiene su morbo, por lo que tiene de colisión de estilos polémicos. Al recrear “Loveless” (Creation, 1991), Japancakes desposeen las canciones de las capas de distorsión aplicadas obsesivamente por Kevin Shields, así como de la voz de Bilinda Butcher. Así, desaparece buena parte de lo que amamos del álbum original, pero sobreviven sus melodías, ahora un limpio lamento de chelo y pedal steel guitar. Por ahí, este diáfano desamor encuentra su particular carisma, surgido al calor de los cielos del gran horizonte americano.

“With A Little Help Of My Fwends”

The Flaming Lips entienden “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (Parlophone, 1967) al revés, cogiendo la superpoblación de nombres propios de la portada y metiéndola en las canciones, como un apretujado quién es quién del indie y más allá, de Miley Cyrus a J Mascis, de Phantogram a Maynard James Keenan. Un desfase y un empacho, que lleva al colapso la inventiva sónica del original, tentativo punto cero del concepto musical que enarbolan Wayne Coyne y los suyos. En los últimos años, el grupo se ha zambullido en una fiebre revisionista que también ha alcanzado a discos de King Crimson, Pink Floyd o The Stone Roses.

“1989”

Con “1989” (Big Machine, 2014), Taylor Swift dijo adiós al country para pisar definitivamente la arena del pop. Pero el género que la vio nacer como artista no estaba dispuesto a dejarla marchar tan fácilmente, poseyendo a Ryan Adams para que atrajera al redil de la americana una colección de canciones nacidas para ser bombásticas. El homenaje suena honesto, pero las acusaciones de comportamiento abusivo dirigidas contra Adams hacen que esta absorción de las composiciones de una mujer joven se haya convertido en una escucha con matices problemáticos.

“印象III : なんとなく、パブロ Imagining ‘The Life Of Pablo’”

En febrero de 2016, “The Life Of Pablo” (G.O.O.D. Music-Def Jam, 2016) se podía escuchar en todos los países donde Tidal estaba disponible, pero Japón no contaba aún con la plataforma de streaming. Para amenizar la espera, el productor kiotense Toyomu rastreó toda la información que pudo encontrar sobre los samples y el contenido lírico del álbum de Kanye West, vertiéndolo luego en una hipótesis teórico-lúdica a propósito del disco anhelado. El experimento fascina por su condición de cadáver exquisito internáutico, y porque al delegar las letras en un software de voz procesada convierte las delirantes rumiaciones de ‘Ye en un eco robótico que vislumbra las vergüenzas de su ego. ∎