Fuera de Juego

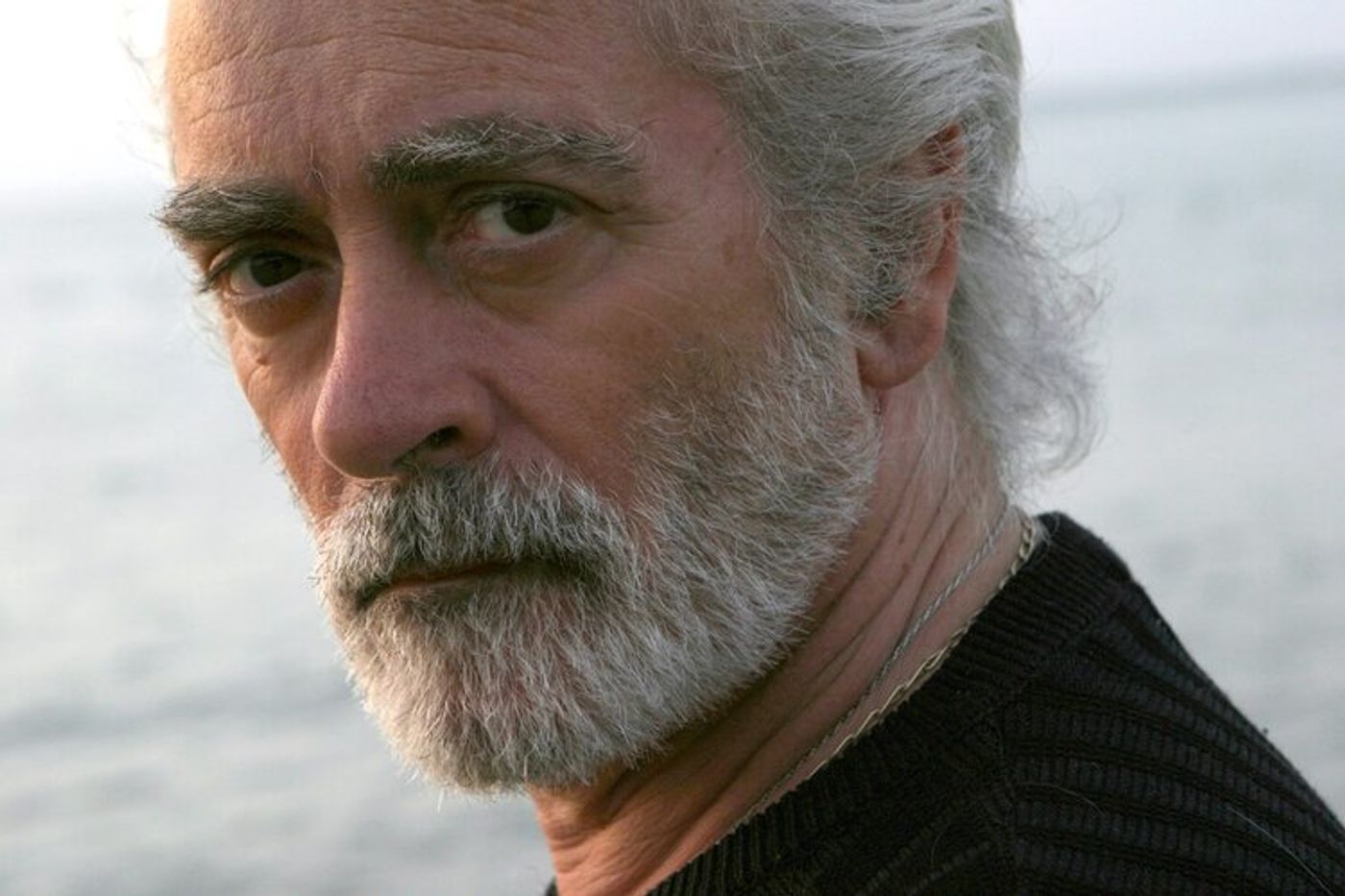

Manolo Sanlúcar, el alma de seis cuerdas

Sorprende, por no decir que conmueve, oír a la hermana de Manolo Sanlúcar (Manuel Muñoz Alcón era su nombre bautismal; en sus comienzos artísticos primero vino el de Manolito el de Sanlúcar y poco después el universal) comentar cómo su hermano mayor nunca fue niño. No lo recordaba jugando, pues siempre jugaba a trabajar. Lo cuenta ella, Mari (que falleció el pasado febrero), en el documental “Manolo Sanlúcar, el legado” (Juanma Suárez, 2019). Y lo corrobora en el mismo filme el propio Manolo, con su padre, Isidro (él murió en 2005), recordando por ahí la primera nana que le enseñó, la del “niño Manolico no tiene cuna, yo no soy carpintero y le voy a hacer una”. Pero fue en realidad Manolo quien construyó su propia cuna a lo largo de su carrera, ese moisés donde mecer el flamenco de su muy querida Andalucía (nació en la gaditana Sanlúcar de Barrameda el 21 de noviembre de 1943) para convertirlo en un arte planetario.

Manolo no se movió nunca de su sitio. Pero su sitio nunca estuvo quieto. Tiempo y espacio. Como él mismo explicó, cuando la libertad desembocaba en libertinaje él se hermanaba con lo ortodoxo. Y cuando lo ortodoxo no dejaba moverse al artista entonces él se situaba en lo heterodoxo, defendiendo el derecho del músico a equivocarse y a no ser prejuzgado en su búsqueda. Pero siempre que fuera cuidando los cánones, sin tirar las columnas del templo ni los principios básicos y bendiciendo a los mayores. Rechazaba lo de alterar solo por alterar. De ahí que conectara tan rápido y fácil con Enrique Morente, con quien compartió la fortaleza de defender ideas que tropezaban con la tradición.

Ese camino hacia adelante lo recorrió siempre –y hay que subrayar lo de siempre– con un inalterable sentido de la constancia y la responsabilidad (afirmaba que heredado de su madre, Josefa), convirtiendo en ilusión de normalidad un estajanovismo que lo llevaba a autoexigirse, en sus rutinas de aprendizaje y ensayo, a unos niveles tan elevados como los que él sentía que la guitarra le exigía a él: diez o doce horas diarias, las que hicieran falta, hincando los codos. Si te entregas a la sonanta con esfuerzo y desde el recogimiento, decía, ella te dará lo que te corresponda, porque es justa, pero si la abandonas no te dará nada. Mientras que en estos años de abundancia que ahora terminan hemos profanado palabras virtuosas como “sobriedad” o “austeridad” (que de sinónimos de fortificante hemos convertido en ídem de contrariedad), Manolo hizo de ellas capa y sayo, su fuente de autodominio. “El mundo ha degenerado al quedar marcado por la filosofía del menor esfuerzo; de rebajar la carga que nos obliga. Cálculos retorcidos de quienes buscan vaciarnos de nosotros para instalarse ellos”, escribió en su web.

El trabajo de Dios

Con la espiritualidad bien presente, esa que lo llevaba a sentenciar que los creadores realizan el trabajo de Dios, pero con la angustia que eso conlleva al estar haciendo algo para lo que no están capacitados, se apartó del mundanal ruido –delegando en Ana, su esposa, todo lo que no fuera la música; “la que me sostiene”, dijo de ella en su autobiografía “El alma compartida. Memorias” (Almuzara, 2007)– y se entregó monásticamente al arte, en la creencia de que en soledad uno se rebusca mejor por dentro.

“Yo amo el arte por encima de todas las cosas”, llegó a sentenciar. Quiso ser también torero (para él, el toreo era un rito, no una fiesta, término que rechazaba para denominarlo) y pintor (su favorito, el sevillano Baldomero Romero Ressendi, a quien en 2008 dedicó la obra “La voz del color”), pero encontró en la guitarra su Rosebud, porque de pequeño si se la quitaban era, en sus propias palabras, como si le quitasen el alma. Fueron las seis cuerdas de la bajañí las que alentaron sus inquietudes y su curiosidad, las que le dieron un rumbo. Sería artista desde la guitarra.

En sus inicios, cuatro personajes claves le echaron la bendición: el primero, su padre, gran aficionado a lo jondo, que vio venir la supernova; después, Javier Molina, el guitarrista más destacado del momento junto a Ramón Montoya, que fue su profesor de guitarra por deseo expreso de su progenitor (quien también había sido alumno de Molina), y remató la maniobra de despegue el matrimonio formado por Pepe Pinto y Pastora Pavón, La Niña de los Peines, la pareja de figuras consagradas del cante que avaló al joven Manolo. Gracias a ellos dos acabó en 1957, sin haber cumplido aún los 14 años (todavía era Manolito el de Sanlúcar), en la compañía de Pepe Marchena, en la que permaneció varias temporadas hasta que entró en la de Manolo el Malagueño, donde conoció a La Paquera de Jerez. Marchena y La Paquera, lo payo y lo gitano. Dos mundos, dos formas de entender que supo permeabilizar, infiltrando la dulzura absorbente del uno con lo impetuoso de la otra.

Curtido artísticamente antes de cumplir la veintena, siguió añadiendo más capítulos a su biografía. Su etapa en el tablao madrileño Las Brujas; sus primeras salidas al extranjero, venciendo en 1972 en el italiano World Guitar Festival; el Premio Nacional de Guitarra Flamenca el mismo año. Y sus primeras grabaciones: entre 1968 y 1973 registró cinco álbumes “de flamenco totalmente responsable”, en sus palabras, destacando los tres volúmenes de “Mundo y formas de la guitarra flamenca”, que vieron la luz entre 1971 y 1973 con marchamo CBS. Hasta que en 1975, tras insistirle la discográfica para que hiciera al menos un solo tema que pudiera sonar en la radio, apareció su rumba “Caballo negro”, que abría el LP “Sanlúcar” (CBS, 1975) y llegó al número uno de las listas españolas, popularizando definitivamente su nombre a rebufo del de Paco de Lucía y su “Entre dos aguas” (1973) y adelantándose al “Amuleto” de Paco Cepero (1977). Tres rumbas radio friendly como tres soles.

Raíz y paloma

Como puede leerse en su web, en una ocasión Manolo apuntó que el artista habría de ser mitad raíz –entroncada en la tradición y portando la sabiduría de los mayores– y mitad paloma, capaz de volar para abrir nuevos caminos y formas de expresión para su arte. En el vuelo de Sanlúcar no cupo nunca la tentación de Ícaro, su cera no se derritió al querer ganar altura. No tuvo la suficiente vanidad. Después de “Caballo negro” prefirió virar el volante hacia terrenos de composición a campo abierto y con mentalidad de sinfonía, donde esas raíces flamencas que llevaban décadas absorbiendo agua y ensanchando más los troncos que las ramas echasen a volar. Con “Fantasía para guitarra y orquesta” (RCA Victor, 1978) se abrió esa veda que años más tarde, con Rocío Jurado y Juan Peña “El Lebrijano”, ya dio como fruto la primera ópera andaluza, “Ven y sígueme” (RCA Víctor, 1982). Tras dominar la técnica flamenca, la exigencia que lo llevó a hacerse concertista, aprender solfeo, música clásica y lo que hiciera falta surgió de la necesidad de comprender más y mejor lo jondo al compararlo y responderle desde otras perspectivas.

En total más de una veintena de álbumes, una trayectoria preñada de discos y obras que lo sitúan en el podio de los compositores flamencos: “… Y regresarte (a Miguel Hernández)” (RCA Victor, 1978), “Candela” (RCA Victor, 1980), “Azahares” (RCA Victor, 1981), “Al viento” (Polydor, 1982), “Testamento andaluz” (Junta de Andalucía, 1985), “Medea” (1987; cuando renovó ese año su contrato discográfico no pidió más dinero para rubricarlo, sino poder grabar este disco), “Tauromagia” (Polydor, 1988), “Locura de brisa y trino” (Mercury, 2000) … Tantas. Todas. Una calle musical a la que se le fueron añadiendo carteles nomenclátor en forma de reconocimientos: Premio al Más Importante Instrumentista Español (1980), Andaluz del Año (1989), Compás del Cante (1991), Miembro de la Real Academia Provincial de las Bellas Artes de Cádiz (1997), Premio de Honor de la Crítica de la Asociación Nacional de Críticos de Arte Flamenco (1998), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2015), Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz (2016), Premio Internacional de Flamenco (2021)… Tantos. Pero no todos: apena, por no decir que avergüenza, que se haya muerto sin haber recibido la I Llave de Oro de la Guitarra, en lo que hubiera sido un gran acto de justicia. Como también lo habría sido que Vicente Amigo, discípulo de Sanlúcar durante ocho años, de quien lo aprendió todo como quien dice, le hubiese dedicado en 2001 su Grammy a él o también a él y no solo a Paco de Lucía (“porque por su culpa soy guitarrista”, soltó).

Asimismo, su compadre Paco de Lucía (otro que se fue sin Llave de Oro de la Guitarra: lo más de la historia de aquí, que diría Forges) debía haberse ahorrado algunas críticas que vertió públicamente sobre su amigo Manolo. “Porque no podía soportar que alguien le hiciera sombra, o no le dejara reflejar su genio”, declaró Sanlúcar en la última entrevista concedida antes de su muerte (en ‘Jot Down’). No parece haber sido ese un problema para Sanlúcar, quien se proyectó intensamente en la docencia para transmitir sus saberes y conciencia cultural (“tenerla te desarrolla tu conciencia humana”, dejó dicho), acogiendo a sus alumnos casi como un padre (Manolo vio morir a su hijo cuando este tenía 30 años, un drama que no lo abandonó).

Y qué mejor y más clara forma de demostrar su generosidad en el deseo de enseñar y divulgar el flamenco que “La guitarra flamenca. Manolo Sanlúcar” (2021), la monumental obra didáctica y con vocación enciclopédica (trece DVDs, dos libros –“Andalucía. La otra historia” y “La escuela”– y 41 temas musicales) que le ocupó quince años de trabajo y por la que en 2013 dejó los escenarios para volcarse en su finalización. Porque para él era “un mandato divino”, decía. Quede constancia de que varias instituciones públicas lo apoyaron cuando inició el proyecto, pero fue quedándose solo por el camino y lo tuvo que sufragar con su dinero.

Da la sensación de que Manolo dio (mucho) más de lo que recibió. De que por mucho reconocimiento que haya obtenido, este se ha quedado corto. Es el momento de que te pongas sus discos. De raíz, tallo y paloma. ∎

Teoría (y práctica) de cuerdas

La tragedia griega de Eurípides a través del prisma flamenco. Concierto para guitarra y orquesta que le encargaron desde las altas instancias gubernamentales (Ministerio de Cultura) para ser puesto en escena por el Ballet Nacional de España, con coreografía de José Granero. Agárrense los machos, porque en una sola obra el sanluqueño logró poner en la balanza lo que podríamos llamar sinfonismo andaluz, impresionismo, neoclasicismo, lo renacentista y el prerromanticismo alemán. Y con qué atmósfera. Se sintió muy orgulloso de conseguirlo.

En su momento fue votado como el mejor disco de guitarra flamenca de la historia. Poco más que añadir. Aquella nueva musicalidad, cortita y al pie que diría Di Stéfano, relatando una historia –a través de las voces de José Mercé, La Macanita y el Indio Gitano, y con colaboraciones de, entre otros, su hermano Isidro Muñoz, Diego Carrasco o Vicente Amigo– que comienza en el vientre de una vaca y acaba en La Maestranza de Sevilla con ese tema fetén: “La Puerta del Príncipe”. Una historia que le sugirió Luis Eduardo Aute y que Manolo bordó.

Reunión en la cumbre, la de Manolo con Carmen Linares. El don y la doña. Qué más se puede pedir. En medio de ambos, y haciendo de puente, los versos de Federico García Lorca. En sus ocho composiciones se presentan nuevos retos de armonías y modulaciones, de ansiedades y travesuras, de líneas melódicas. Es una declaración de principios. Es suelo devorando el abono que seremos. Lo mismo que una flor imperial en el póquer que, 22 años después, sigue sonando adelantada a su tiempo. Tal vez por eso no gustó a todos. O tal vez fue por la envidia. ∎