Entrevista

Jaime Gonzalo: historias de un rock critic (profesión de riesgo)

Jaime Gonzalo (1957; bilbaíno de nacimiento asentado en Barcelona) siempre ha sido un periodista musical muy particular. En el incuestionable ránking histórico de la crítica rock y aledaños en España, estaría entre los cinco mejores que han existido jamás. Por significado e influencia. Empezó a escribir muy joven, en 1975, en ‘Popular 1’, se formó en ‘Disco Exprés’ y ‘Star’, pasó por ‘Vibraciones’ y dirigió ‘Rock Espezial’ en 1984 en sus nueve meses finales, no “durante varios años”, como apunta la nota biográfica que cierra su último libro, donde también se puede leer: “Es el autor del corpus más importante del periodismo musical escrito en nuestra lengua”; Gonzalo se defiende de tamaña osadía: “No fue cosa mía. A mí también me chirrió en su momento, pero lo vi cuando ya estaba impreso. Holgazanería manda, sucesores editores han ido sometiendo esa desafortunada frase al recorta y pega en posteriores trabajos. De hecho, en esta ocasión pedí expresamente que no figurara biografía alguna, pero ya ves el caso que me hicieron”.

Codirector de ‘Ruta 66’ durante 22 años (entre 1985 y 2007), Gonzalo ha escrito numerosos ensayos sobre contracultura rock –destaca la trilogía “Poder freak” (2009-2014)– y biografías de Sonic Youth (en inglés), La Banda Trapera del Río, The Stooges y CAN. Es un tipo peliagudo al que, resumiendo, conoceréis de primera mano si os acercáis al muy recomendable “Nunca te fíes de un crítico de rock” (Libros Crudos, 2016), recopilación de algunos de sus apabullantes mejores artículos, entre lo deshinibidamente brillante y lo pedantemente abstruso.

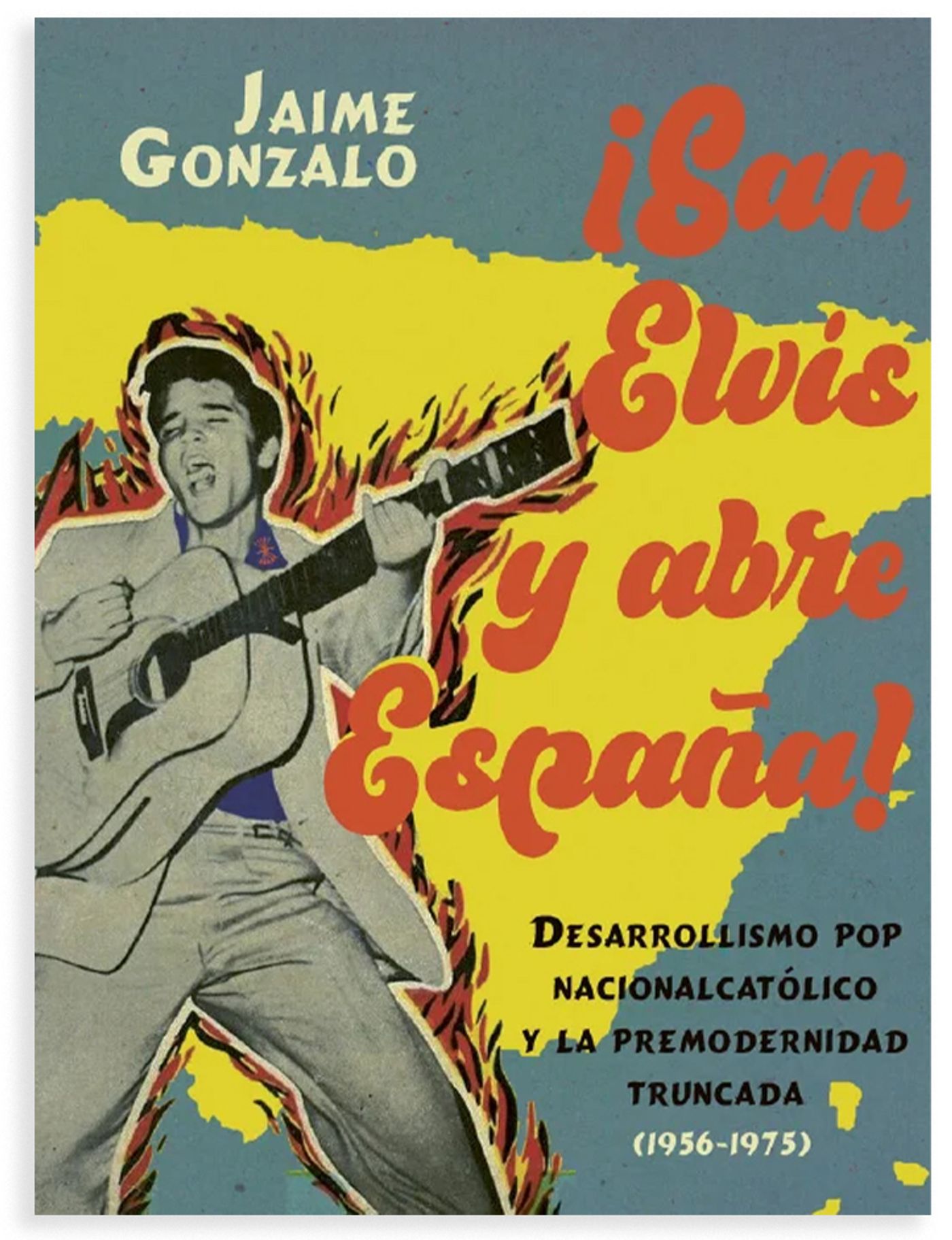

A principios de año publicó “¡San Elvis y abre España! Desarrollismo pop nacionalcatólico y la premodernidad truncada (1956-1975)” (2025), un curioso tratado que, a pesar de su desafortunado título, es un ameno recorrido historiográfico por los vericuetos del rock en España: sus causas y sus efectos en los primeros pasos de una escena que creció a marchas forzadas y con el voluntarismo de las cosas que surgen de la nada más absoluta. De formato y diseño antiguo, como un catecismo de la época franquista, es un estudio pormenorizado de los hechos que fundamentaron la estructura de la música rock en una España gris pero no tan gris como nos imaginamos. Porque siempre hubo excusas pop a las que agarrarse y gente moderna con ideas atrevidas, como queda constancia en unas páginas que se leen como una radiografía social, no solo musical, de un tiempo y un país. Por eso, quizá, entre 1965 y 1970 tocaron en España, como se recuerda en el libro, The Beatles, The Animals, The Kinks, The Shadows, Jimi Hendrix, Brian Auger & Julie Driscoll y Aretha Franklin. O anteriormente, en 1959, se había inaugurado el primer autocine español (Motocine Barajas) por mediación de Pepín Bello, miembro de la Generación del 27. O después, en 1971, tuvo lugar en Granollers la única edición del Festival Internacional de Música Progresiva, 20 horas de actuaciones (con los ingleses Family en el cartel). O, antes de la muerte de Franco, pasaron por aquí Traffic, Emerson Lake & Palmer, Santana, John Mayall, Rory Gallagher, Golden Earring y Canned Heat… En fin, son datos y curiosidades complementarias que van enriqueciendo un texto con vocación de ameno –a la vez que denso– ensayo canónico, entre el objetivo espíritu educacional que desprende y la subjetiva opinión que aflora y que Gonzalo no puede evitar censurar.

Hablamos con el autor del libro –que ya tiene otro preparado, “Psicòptic! Pau Riba & Dioptria” (2025), primer título en catalán de la editorial vasca Liburuak–, quien responde a todas las preguntas con profusión dialéctica. Aunque tras abrirse en canal ante la cuestión de cuál fue el motivo real de su salida de ‘Ruta 66’, me pide días después, en frío, que no publique su opinión. Así lo hacemos, claro. En cualquier caso, apunto yo –que no él–, el mundo se pierde una suculenta historia de calumnias, celos y mezquindades, con difamaciones y amagos de denuncias judiciales que merecerían una docuserie (contrastada por todas las partes implicadas, por supuesto).

Jaime, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a querer profundizar en el contexto de la música en España en los años previos al rock en este “¡San Elvis y abre España!”?

Flotaba en el ambiente una percepción histórica, preconcebida, aceptada, que ignoraba por completo los años cincuenta y reducía a anécdota casposa lo sucedido en los sesenta y la primera mitad de los setenta. En términos generales, y según esa corriente de pensamiento, durante y bajo el franquismo todo debía ser necesariamente “gris” y depauperado. Al público se le había inculcado esa idea, pernicioso tópico que daba la sensación de que España no empezaba a ser moderna hasta los años ochenta, década cénit de la “democratización”, y que con anterioridad no había ocurrido absolutamente nada. Incluso quedó esa noción legitimada en el libro “El futuro ya está aquí. Música pop y cambio cultural”, obra nada menos que de un profesor universitario: Héctor Fouce (se refiere a una tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Periodismo III, leída el 07-03-2003. El libro se publicó por Vacío Editores en 2006). Me pareció perverso, y peligroso, propagar tan desaprensivamente la ignorancia y manipular tan torticeramente los hechos, la historia. Una historia que yo no recordaba para nada así.

Me da la impresión de que te ha salido un ensayo con apetencias de documento histórico casi notarial. ¿Es lo que pretendías?

Sustituiría lo de ensayo notarial por ensayo científico, y no me tomes por pedante, te lo ruego. Culpemos de eso a la lectura de obras surrealistas y situacionistas, que pretendían una escritura más científica que literaria. Y al lenguaje técnico forense. Leer una autopsia puede resultar fascinante en ese aspecto. Buscaba la precisión, aunque tuviese que pagarla sacrificando emociones. El libro intenta dilucidar la verdad sin que en ese proceso se entrometa romanticismo, nostalgia o cualquier otro factor que pudiera contribuir a desvirtuarlo. Lo hice quirúrgicamente, sin motivos personales como quien dice.

¿Te has sentido, por tanto, juez de un tiempo y un país en el ámbito musical y también periodístico?

La figura del juez es una de las que más me repugna. Nada más lejos de mi intención. Me he sentido periodista, sin más, aunque tal como van las cosas la de periodista haya devenido otra de esas figuras de las que recelar.

¿Muchos años de investigación en bibliotecas o has recurrido a tu colección de revistas y libros?

Ambas cosas. Estuve unos dos años investigando, lo que supuso interminables encierros en bibliotecas quemándome las córneas debido a las pésimas iluminaciones. Mi hemeroteca particular es amplia, pero no lo suficiente. Si no recuerdo mal empecé a adquirir revistas musicales/juveniles en 1970, a los 13 años, aunque antes ya había tenido contactos con ese tipo de prensa a través de primas y primos mayores que yo. Por suerte, tuve la precaución de conservarlas todas.

Aunque datas en la portada el trabajo entre 1956 y 1975, arrancas mucho antes y te adentras por momentos en los ochenta. No entiendo la acotación temporal: a mí me despista.

El núcleo del libro es el desarrollo de una cultura y economía juveniles bajo la férula dictatorial, y parte de 1956 porque es cuando se edita el primer EP español de Elvis Presley y cuando el rock’n’roll empieza a difundirse en el país. Finaliza en 1975, al fallecer el Caudillo y concluir aparentemente la dictadura. Elvis es en este ámbito un símbolo de la penetración en España de la hegemonía cultural estadounidense y la mercancía pop. Si hasta entonces había sido Hollywood el principal difusor de esa ideología consumista-capitalista, el rock es a partir de los cincuenta tan o más importante en ese sentido. Elvis, el rock, es, pues, sinécdoque de una modernidad que en España daría paso a las subculturas yeyé y pop. Si el libro arranca mucho antes es porque sería imposible comprender lo que sucede en los cincuenta y sesenta sin unos antecedentes que comienzan a finales del siglo XIX, como por ejemplo el nacimiento y desarrollo de la industria discográfica nacional, imprescindibles para contextualizar al lector histórica y socialmente. Las incursiones en los ochenta son contadas, referenciales, pero justificables en tanto que explican que esos no fueron ni mucho menos los años del despertar juvenil como fuerza económica y su explotación en España.

Me da la sensación de que pocas cosas te han parecido bien de todo lo acontecido. Generalmente, tu enfoque suele ser negativo.

Suele confundirse negatividad con verismo. Un poema de Sylvia Plath decía “soy cruel porque soy veraz”, o algo así (se refiere al “No soy cruel, solamente veraz”, más ajustado a la realidad del poema “Espejo”). A ninguno de nosotros nos gusta la verdad, que suele doler, o perturbar. Y no se trata de que me parezca bien o mal, sino de permitir a los hechos hablar. Por otro lado, son bastantes, y no pocos, los aspectos que salen bien parados, y el balance general es positivo, como se apunta en la recensión del libro aparecida en esta misma revista. Al fin y al cabo, en España, la prensa y la radio padecieron las mismas deficiencias que en otros países europeos de la época. Ni ‘New Musical Express’ se libraba.

¿Qué salvarías de todo ello, pues?

Bastante. Y queda explícito en el libro. Si uno de los lastres de todo aquello, como se apunta en él, fue el buenismo a ultranza, el “todo es bueno y todo vale” propulsado por los dominantes intereses radiofónicos y discográficos, renunciando a análisis o argumentaciones –por otra parte, un buenismo a todas luces mucho menos temible que el que a nivel social actualmente asedia–, no era cuestión de andarse con remilgos a la hora de interpretar el conjunto de ese período. La precariedad, tanto industrial como intelectual, lo impregnaba casi todo, era consustancial. Eso no obsta para que en todos los ámbitos de ese enrarecido humus se dieran iniciativas estimulantes, útiles.

Fantaseemos: ¿te habría gustado nacer en Estados Unidos, Inglaterra o incluso Francia, países que sí tienen aprecio por la música?

No especialmente. He viajado demasiado como para saber que en España se vive mejor, pese a sus idiosincrasias. Me hubiera gustado nacer en otra España que no solo tuviera aprecio por la música, sino por muchas cosas más. Sin embargo, que el aprecio no fuera generalizado no significa que en aquellos años uno no pudiera elegir musical y culturalmente en España. Esta es una de las tesis del libro. Herramientas para cultivar ese aprecio las hubo. El público tenía dónde escoger.

Háblame de José María Íñigo y de Jordi Sierra i Fabra, dos comunicadores históricos que, según lo leído en tu libro, representan lo peor de esta profesión periodística (de Sierra i Fabra se ha publicado recientemente “Mis años rockeros” –Sílex, 2024–, egocéntricas memorias nostálgicas y bastante inofensivas de su vida como crítico de rock). ¿Qué te molesta tanto de ellos?

Desde la perspectiva de lector de la época, Sierra i Fabra me irritaba por su amorfa metodología. Con todos mis respetos, parecía un loro recitando datos..., apostaba por una erudición de la que no se extraía jugo alguno. Leerle siempre me dejaba frío. Fue el principal “buenista” en materia rock y el mayor experto en rentabilizar hojas promocionales. Nunca se molestaba en razonar sus preferencias, que prácticamente abarcaban todo. Nada de todo ello menoscaba la función introductora de ese por otra parte ubicuo y prolífico periodista. De Íñigo no me molesta nada, al contrario, lo admiro. Fue uno de los que antes y mejor comprendió los miserables mecanismos del entretenimiento pop, y supo sacar partido de ello. También fue el único que mostró criterio propio y ejerció la crítica como tal, y el único que admitió con franqueza que la música para él no era un fin sino un medio de promoción profesional. Sí, se cuenta que utilizaba esto último para presionar a anunciantes remisos, y muchas otras trastadas, pero, qué quieres que te diga... una columna de Iñígo valía mucho más que cien artículos de Sierra i Fabra. Si me molesta algo de ambos es que los dos perjudicaban al lector y al desarrollo del periodismo pop: Sierra por su desconocimiento, Íñigo por su obsesión monetizadora.

¿Qué críticos te han interesado… si es que te ha interesado alguno? Te lo pongo fácil: valen también extranjeros.

Comencemos por los extranjeros: los primeros que llamaron mi atención fueron Philippe Manoeuvre y Patrick Eudeline de ‘Rock & Folk’ y ‘Best’, respectivamente, muy gabachos ambos, inevitablemente, pero perspicaces y deliciosamente perversos. Luego vendrían Lester Bangs en ‘Creem’ y ‘Punk’, Nick Kent en ‘NME’. Hay muchos más, claro –Lillian Roxon, Julie Burchill, Jon Savage, Miriam Linna–, pero no acabaríamos. En España es indiscutiblemente Diego Manrique mi firma referencial en cuanto al despertar vocacional. Sus artículos se me incrustaban en la mente como petroglifos. Jesús Ordovás también me descubrió muchas cosas, pero su estilo no acababa de convencerme.

Otra cosa colateral: ¿por qué odias tanto la movida madrileña?

Eso es otra malinterpretación. Quizá no he sabido explicarme. La cuestiono, que es muy diferente. Y lo que cuestiono no es la movida en sí, sino lo que de ella se hizo. Con la movida me divertí mucho, como todos los que la vivimos y dispusimos de juventud y drogas, supongo, pero nunca me identifiqué con ella. Su elitista aparato social y el pueril star system creado alrededor de ese negociado (Las Costus, la secta almodovariana, Alaska, etc.) resultaba cargante, provinciano y algo zarzuelero. Musicalmente constituía un saco en el que cabían géneros diversos (pop, rockabilly, gótico, tecno, punk), carecía de identidad propia y, sinceramente, ver en directo a bandas como Kaka de Luxe, Paraíso, Pegamoides, Décima Víctima, Zombies, Nikis, Glutamato Ye-Yé, etc., no hacía sino reafirmarme en que cualquier tiempo pasado había sido mejor. Sin embargo, lo pasé de miedo con las actuaciones en el antiguo Zeleste de Almodóvar & McNamara y Derribos Arias, una de las pocas bandas del período con significancia artística. “Autosuficiencia” de Parálisis Permanente sigue pareciéndome a fecha de hoy una excelente y significativa canción. Y qué decir del imperio de Servando Carballar y Aviador Dro. Pero en general todo aquello me inspiraba sospechas, demasiada pinta y poco contenido... y un retroceso en muchos aspectos.

¿Preferías el estatus progre que se respiraba antes de la movida?

De acuerdo, la movida anestesiaba la resaca dejada por los años contraculturales y el pelmazo pensamiento progre atiborrado de doctrinas políticas, pero también erosionaba lo poco que se había avanzado hasta entonces en materia humanista al intercambiar pedagogía por frivolidad. El único mérito (indirecto) de la movida es el de haber sido susceptible de ser utilizada políticamente por el socialismo con la inestimable ayuda de medios afines: se diría que habían inventado la pólvora, cuando en realidad, y con todo lo que el término implica, movidas las hubieron antes y no solo en Madrid, aunque se lleven la palma los movidones organizados en los años veinte del pasado siglo por Buñuel, Dalí, Bello y otros pensionistas de la Residencia de Estudiantes.

Como periodista musical que has ejercido durante muchos años, tú también has formado parte de ese engranaje, quieras o no. Me ha sorprendido tu tono distante y no inclusivo en todo este proceso, como si tú no hubieses estado allí.

Profesionalmente no empiezo a ejercer hasta 1975, cuando finaliza el relato del libro. Conscientemente, y un tanto precozmente, estuve allí desde mediados de los sesenta, pero solo como consumidor. No puedo ni quiero incluirme personalmente en algo de lo que formaba parte solo en calidad de espectador infantil-adolescente. Por otra parte, quitándome de en medio evitaba personalizar el asunto, algo que no formaba parte de mis planes para esta obra. La distancia es necesaria por muchas razones. Y dicen que el mejor narrador es el invisible, el que pasa inadvertido. Bastante me incluyo ya con mis análisis y opiniones.

¿Qué experiencia personal acorde con lo narrado has vivido y has evitado explicar en el libro?

Lo lento y doloroso que en algunos casos resultaba cobrar los cheques, las promesas de partirme las piernas de esbirros discográficos y promotores de conciertos, las envidias y miserias de colegas de profesión, los artistas y fans que te odiaban por tus críticas, los chiflados que telefónicamente te amenazaban de muerte a ti y tu familia porque no escribías sobre ellos, las advertencias de demandas judiciales, la censura de ciertos medios, la autocensura, la expulsión de una revista por dudar de la generosidad de su editor, el enfrentamiento judicial en Magistratura con otra revista por acoso laboral, pintadas nada amistosas en la fachada del edificio que albergaba la redacción de ‘Rock Espezial’, un botellazo que me lanzaron en un concierto y que acabó costándole a la que era mi pareja entonces varios puntos de sutura en una pierna, un coro de cientos de mods ofendidos durante otro concierto entonando “Jaime Gonzalo te vamos a dar el palo”, los plagios constantes que se cometen con tu trabajo, la permanente frustración de no saber si lo que haces sirve de algo... Suma y sigue.

Parece el guion de una película. Deberías escribir sobre todo eso… Podría ser divertido.

Ah, también probé fortuna en el bando discográfico. Diría que en 1981. Al regresar del servicio militar prácticamente me había quedado fuera de la prensa. Las promesas de conservarme el puesto laboral quedaron en nada y tuve que replantearme la vida. Antes de cumplir con la patria había finalizado mis estudios de periodismo, perdón, Ciencias de la Información se llamaba entonces, pero no tenía nada claro que escribir sobre música pudiera llevarme a alguna parte. Así que acepté cuando me propusieron ser A&R de Ariola Eurodisc. Duré un día en mi puesto. El sueldo era excelente, pero el ambiente de trabajo me pareció el de un banco. Disponía de despacho y secretaria propios, pero el hecho de tener que fichar y cumplir un horario fijo, de rendir cuentas a la superioridad, de convencer a un consejo de ancianos del potencial de mercado de este o aquel disco… se me hizo muy abrupto. Renuncié sin pensarlo demasiado, estaba convencido de que aquello era una trampa para mí. De modo que me arriesgué de nuevo a recuperar mi vocación inicial... que era escribir y, si podía, vivir como me diera la gana en la medida de lo posible. Hubo suerte, al fin y al cabo.

De todos los medios en los que has trabajado o colaborado, ¿con cuáles te quedas y por qué?

Los primeros en los que colaboré, por una razón: yo era un crío de 18-19 años y el oficio andaba en pañales. En las redacciones de ‘Disco Exprés’ (en su etapa barcelonesa) y ‘Star’ reinaba una sana anarquía. Para mí todo era nuevo y excitante, se abría una nueva época cultural ante nosotros y la afrontábamos con camaradería, humor y expectación. Todo estaba por hacer, lo primero mi desarrollo como persona y, ejem, escritor. De modo que mi visión de aquello, ya tan lejano, está empañada, odio decirlo, por el sentimentalismo. A medida que el gremio se profesionalizaba todo empezó a cambiar.

De ser un periodista contemporáneo a su tiempo y básicamente actual, moderno incluso, en tus tiempos de ‘Rock Espezial’ y otras revistas previas en las que colaboraste, pasaste a ser un crítico revivalista y enfocado casi exclusivamente en el rock cuando fundaste ‘Ruta 66’ con tu entonces amigo y posteriormente enemigo Ignacio Julià. ¿Qué pasó?

De hecho, comencé siendo un revisionista. En mi primera incursión redaccional, en ‘Popular 1’, mis iniciales (y penosos) artículos fueron sobre The Stooges, MC5 y The Velvet Underground. Aunque bien pensado aquello fue revisionismo a corto plazo, ya que entonces The Stooges se habían disuelto apenas hacía dos años, MC5 cuatro y The Velvet Underground cinco. En cuanto a ser un periodista “actual” y/o “moderno”... bien, en los ochenta yo era director de ‘Rock Espezial’, que a pesar de su nombre informaba y opinaba también sobre el pop del momento; o sea que si fui actual o moderno se debió básicamente a gajes del oficio. Los dueños de la publicación apostaban por la actualidad y sobre todo por la moda, y a mí, aunque pudiera introducir en los sumarios temas de mi interés, cada vez se me hacía más angosta esa línea editorial.

¿Cómo recuerdas aquellos tiempos?

En 1985, año de la fundación de ‘Ruta 66’, la tecnología, los cambios de costumbres, el reemplazo generacional de artistas y público y muchas otras causas propiciaron que el rock entrara en recesión. Era un género reducido a Springsteen y otros figurones, y la historia del rock seguía siendo una gran desconocida porque anteriormente no había existido demasiada educación en ese sentido. En el libro ya se apunta que la crítica rock en España no empieza a cobrar entidad hasta 1973-74. En apenas diez años quedaba orillada cuando los sintetizadores sustituían a las guitarras. Lo que intenté fue reconectar con esa crítica “perdida” para continuar y mejorar su labor didáctica. Por otro lado, a mediados de los ochenta en Europa, Estados Unidos, Japón y Australia ya burbujeaba una escena rock alternativa de orientación revivalista. Existía pues un público al que no se atendía en los quioscos, y a ese público, fundamentalmente, iba dirigido ‘Ruta 66’.

¿Nada de la música de los ochenta no-rock merecía la pena? Yo leí cosas tuyas que no eran rock y que parecía que te gustaban. O eso sugerían tus textos.

No he dicho eso. Lo que ocurre es que en el rock de los ochenta ya llueve sobre mojado, en mi opinión todo son reformulaciones, más o menos brillantes, más o menos perdurables, pero sin aportar nada sustantivo y en muchos casos supeditando la esencia a técnica y tecnología. Otro tema en el que no terminaríamos de profundizar. Supongo que en esta apreciación pesa mucho el factor generacional. Lo siento, pero vivir parte de los sesenta y sobre todo los setenta fue una experiencia difícilmente superable. Por supuesto también escribía de pop, y de tecno, y de jazz.. Era mi trabajo… y no es que pareciese que me gustaban, es que realmente me gustaban, por ejemplo, The Human League o Japan o, yo que sé, Frankie Goes To Hollywood. En otros casos, que no me gustaban tanto, apreciaba aspectos como la producción o sentido pop de cosas mas fungibles como Thompson Twins, Buggles y demás sacrilegios según la parroquia rockera. En los setenta ya me descubría ante el sonido disco a pesar de la falacia del movimiento disco sucks. Mis intereses nunca se han limitado al rock, aunque por diversas circunstancias me haya visto profesionalmente encajonado en ese sector.

¿Cuál fue el primer concierto al que asististe y cuál fue el concierto que más te ha marcado?

El primero fue una matinal de Los Salvajes, en 1968, siendo yo un crío todavía, 11 años. Lo explica que mi padre fuera el propietario de la sala. Aquello me impresionó tanto como una fotografía que vi en la prensa de las cabezas decapitadas de varios miembros del Vietcong. Fue como si se me apareciera Lucifer indicándome el camino. Al menos en mi memoria, el que más huella me dejó fue el de Iggy Pop y la Sonic’s Rendezvous Band en 1978. Otra revelación. Es curioso, pero recuerdo ambos conciertos con bastante claridad... al contrario que otros tantos menos lejanos que, por las razones que sea, ni siquiera soy consciente de haberlos testimoniado. También recuerdo a la perfección las circunstancias en las que adquirí mi primer disco, en 1966, que fue un EP de Morricone con temas de la banda sonora de “La muerte tenía un precio”.

Háblame de tu sorprendente no inclusión en el libro “Kokotxas. Las más selectas delicias del periodismo musical español Vol. 1”. Dice Bruno Galindo, el selector del libro, que intentó ponerse en contacto contigo pero que nunca supo nada: “Pues le escribí y no me contestó. Dile que me hubiera encantado que estuviera!!! Estaba invitadísimo, obviamente”, me asegura.

No sé si esto interesará al público: me llegó su propuesta, pero en esos momentos estaba atravesando una mala racha, problemas de salud. Sin ganas de nada. Ni siquiera fui capaz de responderle. Luego pasó el tiempo y me olvidé del asunto. Debería haberle dicho algo, claro. Por otro lado, no soy amigo de este tipo de cosas y tampoco me considero tan selecto, la verdad.

¿Sigues todavía la actualidad? ¿O en qué momento dejaste de seguirla?

Ya soy un residuo de otro tiempo. Lógicamente ni entiendo la actualidad ni esta me entiende a mí. De hecho, evito esa actualidad. Musicalmente me desborda cuantitativamente y me deprime cualitativamente. ¿Cómo es posible seguir la actualidad cuando esta es tan abundante? Siento decirlo, tampoco me interesa nada de lo que en ella sucede... no me apetece darme un atracón de vulgaridad, mediocridad y mal gusto en muchos casos. Seguro que hay gente brillante por ahí, pero ponte a buscarla. Prefiero utilizar mi precioso tiempo en seguir investigando el pasado, del que continúo aprendiendo y disfrutando, un erario que con toda seguridad la muerte me impedirá abarcar como me gustaría. Socialmente he optado por aislarme del mundo actual y la barbarie que trae consigo. Como anacronismo viviente que soy, ermitaño urbano, accedo a las noticias de vez en cuando y no puedo evitar sentirme un espectador de la descomposición de la especie. Es tan aterrador y grotesco que no queda otra que tomárselo a risa, cínicamente.

La última: ¿te consideras todavía un periodista musical en activo?

Según la Seguridad Social, estoy jubilado desde hace un par de años. Según yo, no sigo oficialmente en activo pero de vez en cuando me resulta grato volver a escribir, especialmente en Rockdelux y en el fanzine ‘Vacaciones en Polonia’, donde me siento como en casa. Eso en cuanto a prensa. Sigo publicando libros, como ya sabemos. En breve aparecerán otros dos, si nada se tuerce. Pero por regla general coincido con Diego Manrique: el dolce far niente es fenomenal. La verdad es que, tras tantos años de profesión, agradezco el retiro. ∎