Festival

Primavera Sound (1 de junio /y 2): siempre ellas

Alcalá Norte

American Football

ATARASHII GAKKO!

Bikini Kill

La lluvia no era torrencial, pero sí fastidiosa. Algo que no impidió disfrutar del concierto en el escenario Pull&Bear de una de las bandas claves de la eclosión del rock alternativo de los noventa. Kathleen Hanna, Tobi Vail, Kathi Wilcox y Erica Dawn salieron a matar con una aceleradísima “New Radio” y establecieron el tono de la actuación: un viaje a las entrañas del punk-rock primigenio mediante un glorioso amateurismo, que se ha conservado intacto durante veinte años de hiato roto solo en momentos puntuales. Canciones de riff reptante y monocorde como “Feels Blind”, que conectan directamente con las fuentes del género y, pese a lo escueto de su armatoste, tienen el carisma de una cantante que exprime melodías de tres acordes en bucle. Entre lluvia y cemento, nos hicieron sentir en un pequeño club y con ganas de tirarnos la cerveza por la cabeza. También hubo discurso feminista, claro (aplaudido de una manera bastante tibia por una audiencia de brilli-brilli más hedonista que de barricada). Antes de una furibunda “Outta Me”, Hannah se lamentó de que “en este mundo, toda fuente de placer sexual está orientada a complacer al hombre hasta que una chica ya no sabe qué coño quiere”. Las cuatro integrantes de la banda se fueron intercambiando voz, batería y guitarras, y fueron cayendo una ristra de seductores himnos de punk-rock –raca raca de acorde ramoniano, solos de guitarra breves y a la yugular, voces femeninas de bubblegum cabreado, tambores tribales– que culminaron con la iracunda denuncia del abuso infantil “Suck My Left One” y una gloriosa e incandescente “Rebel Girl” que se postuló como uno de los momentos más políticos del festival. Ricard Martín

Channel One

Charli XCX

Mitski

Algunos pensarían que el escenario Estrella Damm le vendría grande a la cantante niponestadounidense. Pero incurrieron en un error. Con una carrera alzándose en logros inesperados, incluyendo nominacion al Óscar o su bum en TikTok, Mitski demostró también disponer de envergadura para los grandes eventos. Arrancó en clave country-folk y se arrinconó pronto como cantautora de presencia magnética y silueta elegante. Su show, de despliegue minimalista, se desarrolló bajo una interpretación mímica y teatral. Aprovechó su nivel iniciático con el español para ganarse la simpatía de un público rendido a su encanto: tacto sincero y desenvoltura artística. A veces se inclinó hacia el melodrama con clase. En otros momentos buscó cierta singularidad en el honky y el country, o en ese pop exquisito que afianza con su celestial voz y su desenvoltura escénica. Un magnetismo impreso en temas que parecen emanar de otro lugar y otro tiempo, como “My Love Mine All Mine” o “Washing Machine Heart”, corte con el que cerró. No deja de sorprender que una propuesta tan desviada de modas, tendencias y de estos tiempos acelerados logre conectar con un espectro de público tan amplio. El único pero en su turno fue esa lluvia que tuvo poco de sexi –como exclamó en uno de sus parlamentos– y mucho de incordio para una música idónea para ser degustada en un plácido atardecer marítimo. Marc Muñoz

Monolake

Pelada

Phew

La vanguardista japonesa Phew (Hiromi Moritani) se presentó en el escenario subterráneo del Warehouse x Dice con su portátil, secuenciadores y programaciones. Dejó atrás hace mucho tiempo el punk psicodélico practicado con la banda Aunt Sally a finales de los setenta y aquel primer disco en solitario, “Phew” (1981), en el que fundió ideogramas sonoros con la métrica del krautrock; no en vano lo grabó con Conny Plank, Jaki Liebezeit y Holger Czukay. Su transición del rock mutante o “no rock” hasta lo que hace hoy ha sido meditada, dejando por el camino grabaciones con DAF, Anton Fier, Ryuichi Sakamoto, Otomo Yoshihide o Jim O’Rourke. Tan hipnótico como abrupto, su set, que podríamos definir como electrónica punk, consistió en seis temas encadenados entre sí, o un mismo corte dividido en seis partes de ritmos distintos, con espacio para la melodía cantada en el último. Phew garabateó aquí palabras con el micro, mientras que antes había incorporado en un pasaje la voz sin texto y sin ampliar, como un alarido reprimido entre sus ruidos electrónicos sinuosos y su rítmica analógica, oscura y contagiosa. Sonó alto y logró una atmósfera cercana, muy física. Quim Casas

Princess Superstar

Róisín Murphy

La de Róisín es la única Ley de Murphy buena. Hasta con “Murphy’s Law” nos lo recordó. Suma sacerdotisa de la ceremonia del baile, sigue siendo una mina escénica: por sus escorzos, sus contoneos, sus muecas, sus seductores guiños, su habilidad performativa, su incontinencia en la mudanza indumentaria, ya sea completamente oculta tras un velo al ritmo de “Something More” o portando del cuello una especie de pálido bebé de atrezo en otro momento de la noche. Por su derroche de clase y de distinguida excentricidad. Por su sentido del espectáculo y su dominio absoluto de las tablas. Es única. Y además cuenta con un pedazo de banda en segundo plano escénico (dos percusionistas, un puñado de multinstrumentistas –teclados, bajo, guitarras–, todo eminentemente orgánico) y brinda una forma ejemplar de combinar su temario más reciente –el estupendo “Hit Parade” (2023)– con sus clásicos. La transición de una brutalísima “Overpowered” a la exquisita finura de “Coocool” bien podría haber servido por sí sola como exposición de motivos, como declaración de principios. Ni siquiera la recurrente visita a Moloko transmite acomodo, porque minimaliza “The Time Is Now” y añade sabrosura a una “Sing It Back” que con esa frondosa percusión parece salida de alguna isla del Caribe. El tramo final, galvanizado por el momento más techhouse de su último trabajo, el obsesivo trance de “Can’t Replicate”, y apuntillado por una torrencial “Rama Lama (Bang Bang)”, fue de auténtica traca. Huelga decir que la explanada ante el escenario Estrella Damm se convirtió en una enorme pista de baile, broche perfecto para quienes con la irlandesa dieron por concluido el Primavera Sound 2024 de la mejor forma posible, regodeándose en el disfrute. Carlos Pérez de Ziriza

Romy

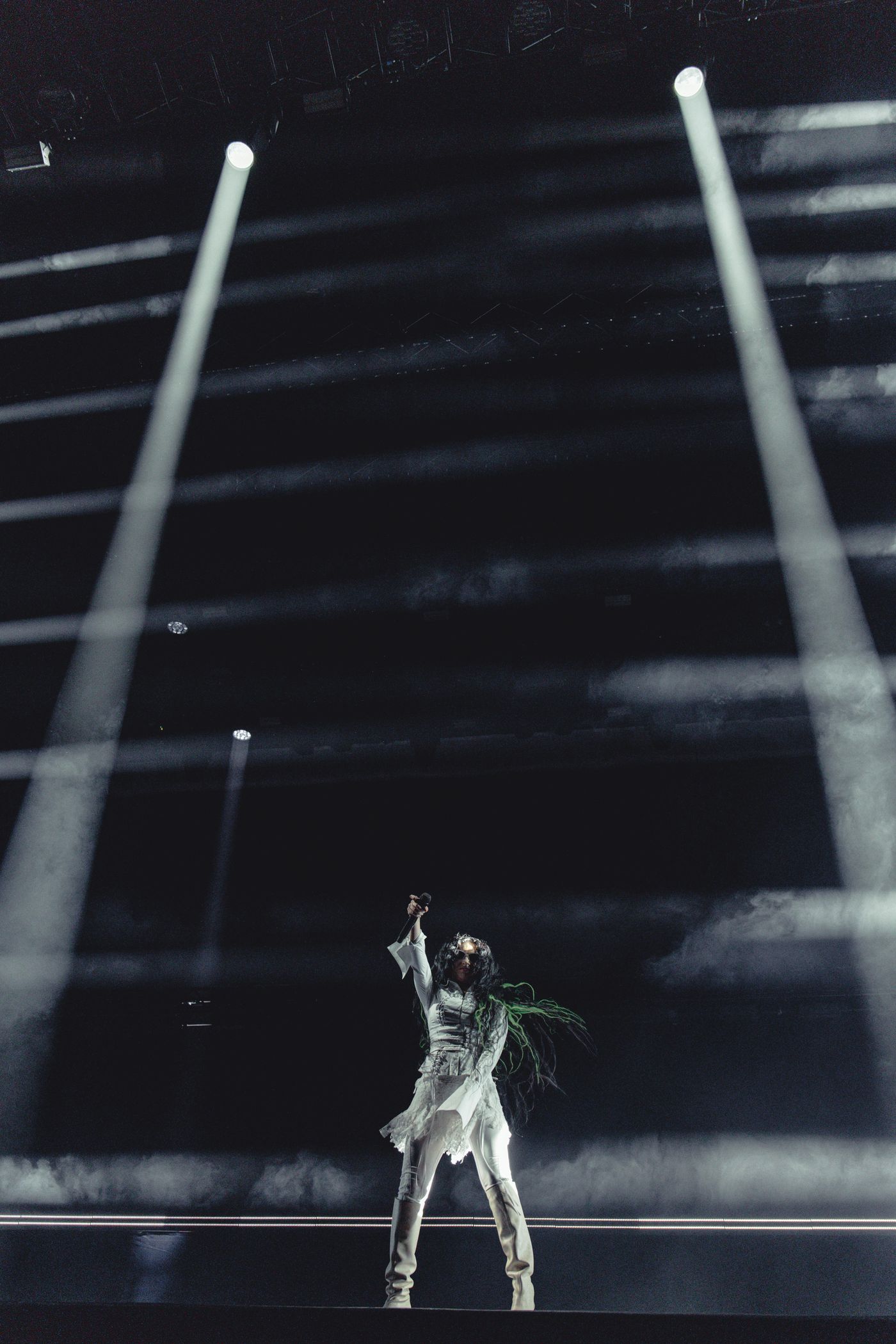

SZA

Apenas hay quien tosa a los (grandes) músicos norteamericanos cuando se trata de abordar un buen espectáculo. Lo de SZA anoche me recordó un poco al obnubilante despliegue de Solange, por ejemplo, en 2017, sobre aquel escenario que se situaba frente a lo que ahora es el Santander. Aunque el repertorio y el arsenal de trucos de Solána Imani Rowe me generan más dudas. Su condición de estudiante de biología marina –en consonancia con la portada de su último disco– se evidenció con un escenario dispuesto como si fuera un muelle portuario, asediado por el mar. Un cuerpo de baile de cinco miembros le dio la réplica, aunque ella no deje de restregar su imponente carrocería sobre cualquier rincón del escenario que se le antoje. Incluso en un momento dado se columpia sobre una gran bola de demolición. Su repertorio de sensual y confesional R&B con giros neosoul y guiños a la arquitectura sonora del hip hop, íntimamente conectado a una generación que ronda entre la veintena y la treintena, abunda en medios tiempos y tersas baladas (no faltaron “Snooze”, “Kill Bill” o “Kiss Me More”, motivo de su dueto discográfico con Doja Cat), y aunque goza de una distinción que ya quisieran muchos otros exponentes del género, arrastra algunos tics que lastran el directo. Fundamentalmente el abuso del melisma tan clásico en una generación de vocalistas que se ha criado viendo talent shows, pero también cierto exceso de sacarina que desbordó en el tramo central de su set: creo que no es una boutade decir que en algún momento estuvo más cerca de Mariah Carey que de Destiny’s Child, para entendernos. Y, claro, si además tienes a Nickelback como referente confeso, tampoco ha de extrañar que tu guitarrista sea un dechado de tópicos rockistas. Quizá por eso, a diferencia de lo que me pasó con otras mujeres que coparon anoche los escenarios más grandes y concurridos del festival (y también a diferencia de lo que me ocurre con sus dos consistentes discos), su pase se me hizo un poco largo. Se fue diluyendo el impacto inicial de su fastuoso montaje. No creo que a mis vecinos circunstanciales de recinto les pasara lo mismo. Carlos Pérez de Ziriza