Fuera de Juego

Brian Wilson: amor y misericordia

“Brian Wilson es como Mozart, Chopin, Beethoven o algo así. Su música vivirá para siempre", dijo Neil Young. Brian Wilson murió ayer, 11 de junio de 2025, a punto de cumplir 83 años, una muerte anunciada hace meses, pero hoy es el día en que se dispararán los adjetivos para definir al músico y apiadarse del ser humano que sufrió la incomprensión de sus iguales, el desprecio de su padre, la vida enajenada. Tantas veces se utilizó la palabra genio que terminó por gastarse, pero quizá fuera él, Brian Wilson, el único digno de ser llamado así en la historia del pop.

En 2014, el director de cine Bill Pohlad firmó una extraordinaria película titulada “Love & Mercy” que reflejaba dos episodios muy importantes de la vida de Brian Wilson (1942-2025): el primero, cuando concibió y grabó “Pet Sounds” (Capitol, 1966) con los músicos del Wrecking Crew, estratosférico equipo de profesionales de los estudios de grabación radicado en Los Ángeles; el segundo, cuando conoció a quien sería su segunda esposa, Melinda Ledbetter, y consiguió recuperar su libertad escapando del dominio del perverso psicólogo Eugene Landy. Años antes, el propio Brian había presentado así en público la canción que dio título a la película y a su primer álbum en solitario: “Sí, ‘Love And Mercy’ tiene que ver con mi vida. Como mucha gente a mediados de los años sesenta, tomé LSD, ácido, y tuve revelaciones sobre mí mismo: desarrollé un complejo de Jesucristo, algo realmente demencial. Bueno, a muchos les pasa lo mismo porque vivir es ser como Cristo. Creo que esta canción refleja al Cristo que hay en mí”.

Love & Mercy. Amor y misericordia. Brian tuvo un don, un regalo inexplicable y único que lo convirtió casi en un ser de otro planeta, de otra dimensión, como lo fueron Mozart o Van Gogh. Y, como ellos, supo perdonar, especialmente al energúmeno de su padre, que le reventó el tímpano a los 11 años y vendió sus canciones en 1969 falsificando su firma. Tuvo, finalmente, otro don, otro regalo, cuando en medio de sus contradicciones, sus desgracias, sus miedos y sus delirios acertó a reconducir su existencia en un momento en que todos le daban por perdido. No es casualidad que Solomon Burke eligiera “Soul Searchin’”, una de las composiciones más o menos anónimas de Brian para el repertorio de su mejor álbum, aquel cuyo título apuntaba directamente al corazón del exlíder de los Beach Boys, “Don’t Give Up On Me” (2002). No me des por perdido.

La patria es la infancia

Brian Wilson y sus hermanos sufrieron una infancia llena de miedos y oscuridad, marcada por los continuos maltratos de su padre, un personaje cruel y posesivo llamado Murry Wilson. Brian sabía que su único refugio era su habitación, donde podía encontrar una extraña paz recluido en sí mismo, como se adivina en esa pieza conmovedora coescrita en 1963 con su amigo Gary Usher, “In My Room”.

Brian Douglas Wilson nació en Inglewood, California, el 20 de junio de 1942, aunque muy pronto se trasladó con sus padres, Murry y Audree, y sus dos hermanos pequeños, Dennis y Carl, a una vivienda unifamiliar en la vecina Hawthorne, al suroeste de Los Ángeles. En realidad, él, como casi todos los niños estadounidenses de su época, quería ser jugador de béisbol, pero pronto se dio cuenta de que había algo dentro de su cabeza que le martilleaba, un sonido, una armonía, una obsesión. En casa, en el colegio, en la radio, Brian escuchaba música a todas horas, desde clásicos de la época como George Gerswhin hasta bandas especializadas en armonizar sus voces como los Four Freshmen, o esos benditos pioneros del R&B que programaba Johnnie Otis en la emisora KFOX.

Por supuesto, para un adolescente en los primeros años sesenta era imposible escapar del veneno del rock’n’roll de Chuck Berry –“Sweet Little Sixteen”– y de los instrumentales surf de Dick Dale y The Ventures como “Let’s Go Trippin’”, “Misirlou” o “Walk, Don’t Run”, ritmos imparables y estribillos pegajosos que te perseguían como un enjambre de avispas hasta acabar contigo. Y luego estaba ese don, ese oído absoluto, pero también algo más, esa extraña manera de entender la música en cuatro dimensiones, de percibirla en las entrañas, de descifrar sus misterios a la primera, esa necesidad constante de ir más allá, de trascender las teclas del piano y sumergirse en el silencio hasta ese lugar ignoto donde germina el arte desde la nada.

Pronto, Brian, Dennis y Carl unieron fuerzas con su primo Mike Love, un año mayor que Brian, y con su amigo y compañero de colegio Al Jardine, que se las apañó para conseguir que su madre pusiera el dinero necesario para alquilar algunos instrumentos y grabar en casa de los Wilson una primera maqueta, aprovechando la ausencia por vacaciones de sus padres. Al regresar, Murry Wilson se dio cuenta de que aquello podía convertirse en algo más que un divertimento pasajero de sus hijos, y se puso manos a la obra, logrando en unas semanas que los cinco adolescentes grabaran en condiciones técnicas aceptables un primer single para el pequeño sello local Colpix, con el tema “Surfin’”, un irresistible caramelo efervescente firmado al alimón por Brian Wilson (música) y Mike Love (letra).

Clásicos playeros

Murry, uno de los reconocidos malvados de la historia del pop, era el perfecto mánager, un personaje ambicioso e implacable, que suplía su ausencia de ingenio musical imponiendo una férrea disciplina sobre el grupo, arrogándose todo el poder sobre su destino y serpenteando con habilidad en los despachos de las discográficas. Entre sus trapacerías y el increíble talento del quinteto, casi estaba cantado que los capos de Capitol Records terminaran fijándose en aquellos mozalbetes que lo tenían todo para triunfar en el mejor de los mundos posibles. Sus canciones dibujaban colores en una época marcada por el miedo en blanco y negro de la guerra nuclear. Dicho y hecho, el 4 de junio de 1962 los flamantes The Beach Boys debutaban en la discográfica angelina con su segundo single, “Surfin’ Safari”.

Enseguida, Capitol puso en circulación el álbum del mismo nombre, seguido de una gloriosa sucesión de discos playeros, desde “Surfin’ USA” (calcado del “Sweet Little Sixteen” de Berry) hasta “Surfer Girl”, “Little Deuce Coupe”, “Fun Fun Fun” o “I Get Around”. En apenas dos años aquellos aprendices de aspecto inocente se habían convertido en la vanguardia artística y comercial del pop estadounidense, superando en pegada a sus rivales de la Costa Este, los Four Seasons de Frankie Valli y Bob Gaudio, y pugnando con ese nuevo cuarteto británico que amenazaba con imponer su hegemonía musical al otro lado del Atlántico.

Pero algo seguía rondando por la cabeza de un Brian más pendiente de las producciones de Phil Spector que de los singles de The Beatles, obsesionado por emular ese delirante pastiche barroco que Spector impregnaba en los discos de sus protegidos. ¿Cómo era posible igualar la belleza de “Chapel Of Love” (Darlene Love) o “Be My Baby” (The Ronettes)? Hasta que un día, Brian se dio cuenta de que el bombo que arranca esta última canción mágica, patrimonio de la Humanidad, era el de Hal Blaine, baterista a sueldo en los estudios Gold Star de Los Ángeles, miembro de lo que luego se conocería como el Wrecking Crew, una orquesta integrada por músicos experimentados como Jack Nietzsche (arreglista), Glen Campbell, Barney Kessell y Tommy Tedesco (guitarra), Carol Kaye (bajo), Larry Knechtel (órgano), Leon Russell y Al de Lory (piano) o el propio Hal Blaine (batería), entre otros muchos.

A Brian le cansaban las giras, los conciertos, el contacto constante con el público. Él necesitaba plasmar todas las ideas musicales que bullían en su mente, experimentar, emulsionar sonidos imposibles y ritmos desconocidos, superar de calle a The Beatles y a Spector, crear, crear, crear. Aún no había cumplido 25 años y ya era rico, había probado la marihuana y el LSD, vivía en su propia mansión, sus discos triunfaban en todo el mundo, pero le faltaba tocar la gracia celestial con sus propias manos. Y estaba seguro de que podía conseguirlo en Gold Star.

Música de otro planeta, de otro tiempo

Leon Russell contaba que Brian Wilson “normalmente me decía lo que tenía que tocar. En los estudios Gold Star de Los Ángeles había siempre alrededor de 15 o 20 músicos. Entonces, Brian empezaba con el primero, cantaba su parte hasta que la entendía, luego el segundo, el tercero y así sucesivamente. Enseñaba todo de memoria. Y, de repente, toda la banda podía tocar esa mierda. Quiero decir, Brian es, cuando se quiere hablar de un genio, no conozco a nadie más que a él. Es increíble”.

Mientras el resto de la banda se marchaba de gira con Bruce Johnson en su lugar, Brian se pasó encerrado con el letrista Tony Asher y con los músicos de Gold Star los primeros seis meses del año 1966. De allí surgieron las canciones más hermosas e inclasificables del siglo XX, un prodigio de intrincada simplicidad y cegadora belleza que provocaron estas palabras del mismísimo Paul McCartney: “Les he regalado a cada uno de mis hijos una copia de ‘Pet Sounds’. Creo que nadie puede considerarse educado musicalmente si no lo ha escuchado”.

“Durante las sesiones de producción de ‘Pet Sounds’ soñé que tenía un halo sobre mi cabeza. Probablemente significaba que los ángeles estaban cuidando el disco”. Así trató de explicar Brian Wilson la atmósfera mágica que convirtió aquel estudio de grabación en una máquina de hacer milagros: cada una de las trece canciones de este álbum impecable lo es, desde “Wouldn’t It Be Nice” y “Caroline No” hasta “Sloop John B”, “You Still Believe In Me” y la memorable “God Only Knows”. “Good Vibrations” no entró –luego se editaría como single y en el LP “Smiley Smile” (Brother, 1967)–, pero también se grabó, poco después, en esas legendarias sesiones de Gold Star dirigidas por el más perfeccionista y neurótico de los genios del pop.

“I Just Wasn’t Made For This Time”, la primera canción con theremín de la historia del pop, otra piedra preciosa de “Pet Sounds”. Y una declaración de intenciones. No, Brian Wilson no estaba hecho para vivir aquellos tiempos oscuros. Muchos años después, Brian dijo: “Sentía que no pertenecía al grupo, que mis ideas estaban adelantadas a su tiempo. Pero es agradable saber cuánto quiere y respeta la gente lo que hice entonces, y ahora estoy en un lugar mejor que cuando era más joven”.

Pero al terminar las sesiones de “Pet Sounds”, Brian no pudo más. Intentó reproducir la atmósfera, la genialidad del álbum con otra bendita locura que iba a titular “SMiLE”, pero se encontró cercado por Mike Love y el resto de la banda, que no entendían aquel aparente disparate. Atormentado por sus problemas matrimoniales, por la figura omnipresente y asfixiante de su padre, por sus propios miedos y paranoias, se apartó del primer plano, se recluyó en su casa y cada vez pasaba más tiempo tirado en su cama o sentado junto al piano que había mandado colocar encima de un arenero para sentir sus pies en contacto con la playa. Poco a poco, fue cediendo protagonismo en los Beach Boys, llegando a desaparecer o mantener un papel residual en algunos discos de la banda, a pesar de que aún contribuyó a su esplendor con piezas maestras como “Surf’s Up” (Brother-Reprise, 1972) o álbumes incomprendidos como “Love You” (Brother-Reprise, 1977), casi un trabajo suyo en solitario. Fue hospitalizado por problemas mentales (trastorno esquizoide, bipolar), se separó de su esposa Marilyn Rovell (se divorciaría en 1979) y terminó cayendo en las garras de Eugene Landy, un psicólogo desaprensivo que hoy es considerado otro de los grandes malvados del pop.

La huida del infierno

“La vida es imperfecta, pero al menos existe algo que se acerca a la perfección”, escribió el crítico musical Paul Williams a propósito de la música de Brian Wilson con The Beach Boys. En 1991, Brian Wilson consiguió liberarse, después de 15 pavorosos años, de la tutela legal de Landy, que literalmente le tenía esclavizado, gracias en buena parte a Melinda Ledbetter, una vendedora de coches que conoció por casualidad, cuando entró en la tienda donde ella trabajaba para comprarse un Cadillac. Una vez que fue consciente de la terrorífica situación de Brian, Melinda no paró hasta conseguir el apoyo de Carl Wilson y el resto de la familia y llevar el caso ante los tribunales, que retiraron al psicólogo la custodia de Brian.

La entrada en su vida de Melinda le devolvió también su independencia artística y la paz interior necesaria para proseguir su carrera artística y afrontar su enfermedad, una esquizofrenia paranoide con la que tuvo que aprender a convivir el resto de su vida.

El 30 de enero de 2024 murió con 77 años Melinda, que se había casado con Brian el 6 de febrero de 1995 en una ceremonia en la que Carrie, la hija de Brian, cantó “God Only Knows”. “Tengo el corazón roto”, escribía Brian en sus redes sociales: “Melinda, mi amada esposa durante 28 años, nos ha dejado esta mañana. Nuestros cinco hijos y yo no dejamos de llorar. Estamos perdidos. Melinda era mucho más que mi esposa. Fue mi salvadora. Me aportó la seguridad emocional que necesité para continuar mi carrera. Me apoyó para hacer la música que estaba más cerca de mi corazón. Fue mi ancla. Era todo para nosotros. Rezad por ella, por favor”.

Tras su muerte, un Brian Wilson agotado física y mentalmente se abandonó, “incapaz de satisfacer adecuadamente sus necesidades personales de salud física, alimentación, ropa o vivienda”, según quedó constancia escrita en documentos judiciales. Finalmente, murió el 11 de junio de 2025, solo dos días después del fallecimiento, muy cerca de su casa, de otro de los músicos más extraordinarios de la edad de oro del pop, el gran Sly Stone.

El libro “Bendita locura. La tormentosa epopeya de Brian Wilson y los Beach Boys” (Milenio, 2006), de José Ángel González Balsa, es una luminosa panorámica sobre la atribulada biografía de Brian, los problemas con su padre, sus hermanos y su primo Mike Love, sus adicciones, su profundo sentimiento de soledad, su genialidad musical. Esta extraordinaria y exhaustiva semblanza de Brian Wilson termina con estas palabras: “En el mejor de mis sueños, imagino a Brian atreviéndose a gatear, perdiéndose en el horizonte, tal vez susurrando ‘I Get Around’: ‘Me estoy hartando de conducir arriba y abajo por la misma calle de siempre / Tengo que encontrar un lugar donde la gente sea legal”. ∎

Buenas vibraciones

“Pet Sounds”

“Caroline No”, obra maestra absoluta. Una hermosa canción agónica que Brian publicó en single a su nombre, triste, desgarradora meditación sobre la inocencia perdida, con un sonido de trompa fúnebre al final, precediendo el ladrido de los perros de Brian y el sonido de un ferrocarril que se aleja. “You Still Believe In Me”, otra gema, melancolía de cajas de música, los timbres de las bicicletas y las bocinas de los coches antiguos, que deslizan paisajes de alegría infantil. Y “God Only Knows”, claro. Eso y otras diez canciones perfectas.

“Surf’s Up”

Aunque solo fuera por la pieza que dio título al álbum, “Surf’s Up” sería obligatorio en cualquier discoteca. Pero esa hermosa sinfonía pop, donde la añoranza de una infancia feliz se confunde con el genio de un visionario pletórico de audacia e inspiración no es la única delicadeza de este fresco impresionista empapado de colores insólitos y texturas exóticas, una excitante colección de delicias sensoriales donde también brillan por derecho propio piezas desgarradoras como “’Til I Die” o maravillas transparentes como “Don’t Go Near The Water”.

“Holland”

Maltratada por la crítica, mal reconocida por los viejos fans, “Holland” es una rareza en la discografía del grupo. Grabado en Holanda por Mike Love, Carl y Dennis, Alan Jardine y Blondie Chaplin y Ricky Fataar, con aportaciones de Brian Wilson desde California, es la última joya de la corona de The Beach Boys, con canciones deslumbrantes como “Steamboat” (de Dennis), “Trader” (de Carl) y una de las grandes piezas de Brian, “Sail On Sailor” (con Blondie Chaplin en la voz solista), un canto a la perseverancia ante la adversidad, una invitación a navegar a pesar de las tempestades.

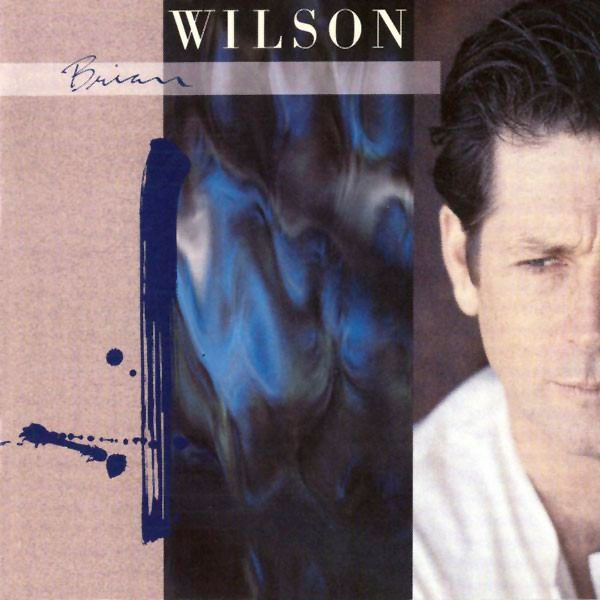

“Brian Wilson”

Según Leonard Berstein, “Surf’s Up” es la mejor canción de la historia del pop. Ah, pero Berstein se dejó seducir por, sí, una canción deslumbrante, llena de claroscuros y de paisajes, puro preciosismo barroco. Todo eso también palpita en “Rio Grande”, la última de las once piezas de este álbum que Eugene Landy le obligó a Brian a firmar con él como coautor. Como si no supiéramos que hay que ser dueño de un corazón de oro y un espíritu limpio, sobrevolando el Paraíso, para escribir una sinfonía de amor y misericordia como la gloriosa “Love And Mercy”.

“SMiLE”

“Dios mío, ese oído”, declaró una vez Bob Dylan sobre Brian Wilson: “Hizo todos sus discos con cuatro pistas, pero hoy no serías capaz de hacer esos discos ni siquiera si tuvieras cien pistas a tu disposición...”. Aquí las tuvo y, con ayuda de su amigo Van Dyke Parks y de sus fieles The Wondermints, consiguió al fin darle forma al legendario “SMiLE”, hasta entonces troceado en discos oficiales o maltratado en piratas. Una llamarada que termina subrayando su carácter de obra maestra con “Good Vibrations”, el mejor testimonio de los poderes inexplicables de Brian Wilson.

“That Lucky Old Sun”

Brian Wilson alternó sus últimos años con discos de homenaje a la música que alimentó su adolescencia –“Reimagines Gerswhin” (2010) o “In The Key Of Disney” (2011)–, rescates de las obras maestras de The Beach Boys –“SMiLE” (2004)– y trabajos personales tan cegadores como “That Lucky Old Sun”, una especie de visita guiada al corazón de la ciudad de Los Ángeles y al sur de esa California que nunca dejó de amar. Un paisaje soleado, multicolor, por el que lo acompaña su viejo amigo Van Dyke Parks y que, por momentos, se parece mucho a ese disco donde a uno le gustaría vivir. ∎